| 29.04.2007 ___> Fortsetzung im Datum voraus - hier

klicken |

Lieber

Wasserspeicher als Stromspeicher. Mit zunehmendem Ausbau der

riesigen Anlagen zur Gewinnung für Strom aus Solar- und

Windkraftanlagen in Deutschlands Fluren und Feldern erkennt deren Lobby

die damit einhergehenden Probleme für eine gesicherte und

unterbrechungsfreie Stomversorgung und verstärkt daher die

Propaganda

für Stromspeicher. Derartige, mit viel Aufwand zu errichtende und

zu betreibende Anlagen sind jedoch nicht der Energieerzeugung sondern

dem

Energieverbrauch zuzuordnen. Sollen sie bei einem Wirkungsgrad von ca.

70%

mit Strom aus regenerativen Quellen geladen werden, dann

heißt das im Klartext, daß 30% der gewonnenen erneuerbaren

Energien in nutzlose Wärme umgewandelt und zudem noch mehr

entsprechende Gerätschaften in Umwelt und Natur errichtet werden

müssen - um den bei Stromspeicherung entstehenden Verlust zu

decken. Eine Milchmädchenrechnung. Aber gut für das

Geschäft mit Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien zum

Aufstellen in der freien Landschaft. Der

Verbraucher muß den zusätzlichen Aufwand dafür

über seine Stromrechnung begleichen, hat aber keinen Nutzen davon.

Nicht nur Energiespeicher, alle Speicherformen, arbeiten stets

verlustreich. Lieber

Wasserspeicher als Stromspeicher. Mit zunehmendem Ausbau der

riesigen Anlagen zur Gewinnung für Strom aus Solar- und

Windkraftanlagen in Deutschlands Fluren und Feldern erkennt deren Lobby

die damit einhergehenden Probleme für eine gesicherte und

unterbrechungsfreie Stomversorgung und verstärkt daher die

Propaganda

für Stromspeicher. Derartige, mit viel Aufwand zu errichtende und

zu betreibende Anlagen sind jedoch nicht der Energieerzeugung sondern

dem

Energieverbrauch zuzuordnen. Sollen sie bei einem Wirkungsgrad von ca.

70%

mit Strom aus regenerativen Quellen geladen werden, dann

heißt das im Klartext, daß 30% der gewonnenen erneuerbaren

Energien in nutzlose Wärme umgewandelt und zudem noch mehr

entsprechende Gerätschaften in Umwelt und Natur errichtet werden

müssen - um den bei Stromspeicherung entstehenden Verlust zu

decken. Eine Milchmädchenrechnung. Aber gut für das

Geschäft mit Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien zum

Aufstellen in der freien Landschaft. Der

Verbraucher muß den zusätzlichen Aufwand dafür

über seine Stromrechnung begleichen, hat aber keinen Nutzen davon.

Nicht nur Energiespeicher, alle Speicherformen, arbeiten stets

verlustreich.

Wer daher, wie der Aacherner

Solarenergie-Förderverein

Deutschland e.V. (SFV) in seinem Rundbrief vom 03.04.2007 meint, sich

einen Stromspeicher in den Keller stellen zu können, handelt

prinzipiell so verschwenderisch wie Abermillionen Haushalte mit

ihren nicht bedarfsgerecht genutzten Tiefkühltruhen, bei denen die

Ware

vielfach eher dem Verderb als dem Verzehr entgegensieht.

Warenspeicherung macht wirklichen Sinn in Notzeiten, weniger in

wirtschaftlich normalen Zeiten. Industrielle Produktionsmethoden haben

dies

längst erkannt und - insbesondere aus Effizienzgründen -

die sogenannte

just-in-time-Herstellung von Waren eingeführt. Lagerung von Ware,

sowie Lagerhäuser mögen zu bestimmten Zeiten ihren Sinn

haben,

bedeuten aber in jedem Fall Energiebedarf. Ohne Energieaufwand wird

keine Lagerung (Speicherung) funktionieren. Um diesen Aufwand zu

vermeiden, ist es für effizienzbewußte Ingenieure stets das

Ziel, den jeweils

gewünschten Bedarf nur

dann zu befriedigen, wenn er anfällt. Diese Denkweise scheint wohl

Vergangenheit zu sein.

Zwecks Rechtfertigung der Speichermentalität benutzt der energiewendeorientierte

Solarenergie-Förderverein in Aachen in seiner

Argumentation einen sonnigen und gleichzeitig windigen

Frühlingstag mit einem Überschuß an Wind- und

Solarstrom. Aber was ist an anderen Tagen des Jahres? Man bedenke

allein die letzten drei Wochen mit schönen Frühlingstagen, an

denen selbst in Norddeutschland die Windräder vielfach standen

oder vor sich hin dödelten. Auch wenn alle Dächer, Fassaden

und Lärmschutzwände mit

Solarzellen versehen wären und sich überall moderne

Windräder abseits von Siedlungen und Naturschutzgebieten drehen

würden, gäbe es allenfalls einen temporären, ungeplanten

Stromüberschuß zum Laden eines Elektrizitätsspeichers,

aber

noch lange keinen allgemeinen Stromüberfluß. Wie schon

gesagt, Energiespeicher zählen zu der Kategorie der

Stromverbraucher, deren Bedarf ebenso zeitgemäß zu

befriedigen ist, wie jener von Kunden aus Haushalten, Gewerbe,

Industrie und Verwaltung. Ein leerer Energiespeicher in Phasen, wenn

keine Sonne scheint, wie nachts, oder auch an neblig trüben Tagen,

da kein Wind weht, dürfte keine Seltenheit werden. Zu dem

eingeschränkten Nutzen der wind-solaren Stromerzeugung käme

jener von verlustreichen Energiespeichern hinzu. Doch der

wesentliche Gesichtspunkt ist dann aber der gewaltige, mit einem Ausbau

von

Stromspeichern (in häuslichen Kellern!) einhergehende Energie- und

Ressourcenverbrauch. Sollen

regenerativ arbeitende Stromspeicher ihren Sinn erfüllen, dann

müssen sie ebenso wie

konventionelle Kraftwerke bedarfsgerecht bereit stehen. Das werden sie

genau so wenig tun, wie die regenerative Erzeugung selber. Diesen

Aspekt will der SFV verschleiern. Häusliche Energiespeicher werden

nicht anders betrieben werden, wie Tiefkühltruhen - sie werden

stets am Netz sein und den Grundlastbedarf steigern. Ein gefundenes

Fressen für die sonst geschmähte Kernenergienutzung.

Herkömmliche Pumpspeicheranlagen werden jeweils gezielt

gefüllt und geleert. Gefüllt werden sie, wenn konventionelle

Kraftwerke nicht ausgelastet sind, meist während

'Nachstromtälern' und zu Zeiten von

Spitzenlastentnahmen übern Tag wieder geleert.

Dieses Procedere ist einer planbaren Regelmäßigkeit

unterworfen (dem stetig wiederkehrenden Tag-Nacht-Rhytmus), welche es

ermöglicht, Kraftwerke stets effizienzoptimiert zu steuern und

betreiben. Stromspeicher, welche mit rein regenerativen Energien

betrieben werden, wären gleichsam wie andere Verbraucher von der

Unvereinbarkeit einer Bedarfsbefriedigung mit der Erzeugung

betroffen. Mit ihnen könnte auch der Fall auftreten, daß sie

gerade dann voll sind, wenn das regenerative Angebot günstig ist

bzw. ebenso umgekehrt, daß sie leer sind und weder Wind weht noch

die Sonne scheint. Es ist eben ein Unterschied, ob man eine gesicherte

Stromversorgung der Natur überläßt oder ob sie vom

Mensch technisch optimal gesteuert wird.

Stromüberfluß,

mit dem der SFV argumentiert, ist etwas

anderes als ein momentaner

Stromüberschuß. Daß man mit Wind- und

Solarstromanlagen keinen Stromüberfluß produzieren kann,

beweisen sie längst anhand ihrer mangelhaften jährlichen

Auslastungen (Wind deutschlandweit bei 17% und Sonne bei 10%) seit

Jahren selber. Ein Ausgleich von natürlich bedingten

Energiemangelsituationen mittels Masseninstallationen in der Landschaft

und auf allen Dächern dürfte wohl zu den diversen abstrusen

Argumenten der Energiewendetheorie des SFV gehören. Zu

Nachtzeiten, wenn die Sonne nicht scheint - produzieren selbst eine

Million

Solarplatten auch nicht mehr Strom als eine einzige.

Auszug aus der

SFV-Energiemail vom 03.04.2007 und

Kommentierung

|

Was tun, wenn die Sonne nicht scheint und

der Wind nicht weht?

Diese Frage gehört zu den häufigsten

Fragen in der Diskussion um 100% Erneuerbare Energien und verlangt

deshalb eine geduldige Antwort: Um die eingefahrenen Gedankengänge

aufzubrechen, drehen wir einmal die Fragestellung um. Was machen wir,

wenn die Sonne scheint und der Wind stetig weht? Ein

sonniger Frühlingstag, der Wind weht frisch. Alle Dächer,

Fassaden und Lärmschutzwände sind mit Solarzellen versehen

und abseits der Siedlungen und der Naturschutzgebiete drehen sich

überall moderne Windräder. Solar- und Windstrom sind im

Überfluß vorhanden - etwa zehnmal so viel wie aktuell

verbraucht werden kann. Unsere heutigen starren Energiestrukturen sehen

auch diesen Überschuß im Angebot als ein Problem an.

Was

heißt

hier aktuell? Etwa zu Spitzenlastzeiten? Tagsüber

zur Mittagszeit, wenn die Sonne am stärksten scheint, sollen

Solarstromanlagen doch dem Ersatz von konventionellen Kraftwerken

dienen. Können sie neben dem anstehenden hohen Verbrauch dann auch

noch leere Stromspeicher füllen? Wieviel energie- landschafts- und

ressourcenfressende Wind- und Solaranlagen wären zusätzlich

dafür notwendig? Und führt dies wirklich zu einer

Substitution von konventionellen Kraftwerken? Und was machen wir

zur

Mittagszeit an vielen normalen Tagen des Jahres, an denen der Wind nur

schwach säuselt, tausende Windräder vor sich hin dödeln

und Wolken den

Himmel bedeckt halten? Wie muß die Kapazität der

Stromspeicher bemessen

sein, um solch unkalkulierbare Flauten zu überbrücken?

Doch es gibt eine intelligente Lösung,

die sowohl mit Überschuß- als auch mit Mangelproblemen

fertig werden kann, die Marktwirtschaft. Wenn eine Ware knapp wird,

steigt der Preis, wenn sie im Überfluß vorhanden ist, sinkt

der Preis, geht schließlich auf Null zurück. Die Ware wird

verschenkt, und unter Umständen gibt es sogar noch eine

Prämie für denjenigen, der sie abnimmt.

Das Verschenken

einer Ware mag für regenerative Energien gelten,

welche dann

produziert, wenn sie nicht benötigt zu werden. Dänemark

verschenkt z.B. seinen teuer produzierten Windstrom in das Verbundnetz,

weil zu stürmischen Zeiten das Land selber keine Verwendung dafür

findet. Denn trotz

momentanen

Überschuß kann das mit vielen Heizkraftwerken ausgestattete

Land

kein einziges Wärmekraftwerk zwecks 'Enegiewende'

außer Betrieb nehmen.

Was würden Sie denn machen, wenn es immer wieder mal Strom umsonst

gibt, und wenn an anderen Tagen viel Geld für Strom bezahlt werden

muß? Na klar, Sie würden sich einen Stromspeicher in den

Keller

stellen. Wenn Strom billig ist, würden Sie den Speicher

füllen und wenn Strom teuer ist, würden Sie Strom aus Ihrem

Speicher mit hohem Gewinn verkaufen.

Diese Idee

unterstellt jedem Stromverbraucher neben der

Zockermentalität eines Aktionärs auch die Funktion eines

Stromhändlers - hat im Sinne mit der in Anspruch genommenen

Marktwirtschaft aber wenig zu tun. Denn schlußfolgernd

ließe sich dieser Gedankengang auch auf andere Produkte

des täglichen Lebens ausweiten.

Zugleich stellt sich die Frage, wieso der SFV meint,

marktwirtschaftlich

argumentieren zu müssen, wo er doch selber seine Existenz auf dem

Erneuerbare-Energien-Gesetz

(EEG) - fern jeder Martwirtschaft - gründet.

Sagen Sie nicht, so etwas ginge

nicht. So etwas hat es bereits 1949 im Jahr der Berliner Blockade

gegeben. Da wurde ganz Westberlin bei Stromknappheit aus

Bleiakkumulatoren versorgt, die der Energieversorger (die BEWAG) in

riesigen Mengen aufgestellt hatte. Und heute gibt es effektivere

Speicher als Bleibatterien.

Was sind das heute

für Speicher - und um wieviel effektiver arbeiten

sie? Benötigen wir, wie damals die Berliner, eine

Notstromversorgung oder eine stets verfügbare, gesicherte

Stromlieferung. Wer Maßnahmen aus

Berliner Notzeiten nach dem Zweiten Weltkrieg heranzieht, um damit die

gegenwärtige Industrie- und Wirtschaftskultur samt unserer darauf

bauenden Lebensqualität zu vergleichen, hat

wirtschaftspolitisch nicht alle Tassen im Schrank. Man stelle sich den

damaligen Zustand ausgeweitet auf ganz Deutschland vor!

.

Man kann das ganze Verfahren voll

automatisieren. Dazu braucht man eine intelligente Steuerung. Die

entscheidet aufgrund der im Internet abrufbaren öffentlichen

Ertragsvorhersage und des jeweils geltenden Strompreises, ob Ihr

Speicher aufgeladen werden soll oder ob Strom aus dem Speicher ins Netz

abgegeben wird. Und wenn Sie nicht selber einen Speicher betreiben

wollen, dann beteiligen Sie sich finanziell an einer

Großspeicher-AG. Die Speichertechnik wird einen ungeahnten

Aufschwung nehmen.

Auf die

SFV-Präsentation dieser elektrotechnisch und

wirtschaftlich

praktikablen 'intelligenten' Steuerung warten Ingenieure der

elektrischen Energieversorgung seit Jahren. Mit dem ungeahnten

Aufschwung mag der SFV dagegen richtig liegen - ähnlich wie mit

jenem der in der Gesamtheit

hochsubventionierten EE-Branche.

Stromspeicher wären dann ein hinzukommender Bestandteil der

Subventionen für eine EE-Stromgewinnung, deren wesentliche

Existenz sich aus dem Potential der Geldwirtschaft eines wohlhabenden

Industrielandes, aber nicht aus dem der solaren Energieeinstrahlung

rekrutiert.

Die häufig gestellte Frage nach der Stromversorgung in den

seltenen (wieso selten?)

Tagen, an denen weder die Sonne scheint noch der Wind weht, beantworten

wir also so: Erstens gibt es dann eine Grundversorgung aus Wasserkraft,

Geothermie und Biogas.

Ob diese

Grundversorgung ausreicht, sollte erst einmal bewiesen

werden. Die Wasserkraft, seit Beginn der Elektrifizierung für die

Grundlastdeckung genutzt, ist längst ausgereizt und reicht mit

ihren Pumpspeicherwerken allenfalls zur Spitzenlaststeuerung.

Ersichtlich ist ihr geringes Potential bereits daran, daß sie

bereits von der ebenfalls nicht ausreichenden Windkraftnutzung an Land

eingeholt wurde. Geothermie, die Energie aus dem Erdinnern, ist ein

fabelhaftes und aus menschlicher Sicht unerschöpfliches und

hochenergetisches Potential, derzeit aber noch in weiter Ferne bzw.

Tiefe. Was die Bioenergienutzung anbelangt, da sind wir derzeit im

großen Umfang dabei,

heranwachsende Biomassen zunehmend energetisch zu verwerten

(verbrennen) und dauerhaft unbrauchbar zu machen anstatt sie für

die Humusbildung zwecks Förderung des Grünwachstums zu

recyclen.

Auch Solarzellen liefern - selbst an trüben Tagen - tagsüber

einen kleinen Anteil. Zusätzlich können noch die Kraftwerke

mit speicherbarer Biomasse eingesetzt werden. Schließlich wird

aus Millionen dezentraler privater und öffentlicher Speicher Strom

ins Netz eingespeist. Um das erreichen zu können, brauchen wir

allerdings eine Strukturänderung: Das System der starren

Strompreise ist überholt. Der Strompreis muß bis auf die

Verbraucherebene jederzeit von Angebot und Nachfrage bestimmt werden.

Das elektrische

Stromnetz läßt sich weder mit starren noch mit dynamischen

Strompreisen steuern, sondern nur mittels steuerbare und abrufbare

Leistungen von jederzeit verfügbaren Erzeugern (Kraftwerken). Je

mehr Anbieter

von EE-Strom ihre Ware in diesem System ertragreich unters Volk bringen

wollen, desto

höher muß bei gleichbleibendem Verbrauch der Preis für

die Kilowattstunde werden - ganz einfach deshalb, weil der Aufwand

dafür in die Höhe getrieben wird. Ansonsten könnte die

steigende Zahl von Solarstromanbieter wirtschaftlich nicht

existieren. Das ist der eigentliche Grund für den Bestand des EEG

- aber auch gleichzeitig für die Ineffizienz der

EE-Stromgewinnung. Man stelle sich folgende Fallkonstruktion vor: Es

gibt eine Million Anbieter welche aufgrund einer begrenzten Anzahl von

Verbrauchern auch nur eine begrenzte Strommenge verkaufen können.

Sollen alle EE-Anbieter befriedigt werden - so will es das Gesetz -

dann

müssen auch alle bezahlt werden. Verkauft darauf hin der

herkömmliche Versorger wegen der sich einstellenden

Strommengenverschiebung weniger Strom, dann hebt er eben den Preis

für seine Kilowattstunde an. Denn das herkömmliche Kraftwerk

muß ja weiterhin in Betrieb bleiben. Ergo: steigt mit der Anzahl

der

gesetzlich privilegierten EE-Anbieter auch deren Angebot, dann

müssen sie eben, umgelegt auf

alle Verbraucher, bei mengenmäßig gleichbleibendem Verbrauch

mittels steigender Strompreise entlöhnt werden.

Marktwirtschaftlich eine Obskurität!

PS. Auch auf den Stromverbrauch wird sich die Preisregelung auswirken.

An windigen Wintertagen, wenn Strom nahezu "verschenkt" wird, lohnt es

sich sogar, den häuslichen Warmwasserspeicher elektrisch

aufzuheizen. Oder an sonnigen Sommertagen zur Mittagszeit - wenn

Photovoltaikstrom im Überfluß vorhanden sein wird, wird man

die Tiefkühltruhe ganz bewußt auf die kältest

zulässige

Tieftemperatur herunterkühlen, um in den nächsten Stunden auf

Strom zur Kühlung verzichten zu können. Und

Elektroautofahrer, die nicht täglich fahren müssen, werden

ihre Autobatterien bewußt an Tagen des Stromüberangebots

aufladen.

Diese

feinsinnige Argumentation ist generell nicht von der Hand zu weisen,

wird aber in eine andere Richtung führen - hin zur

vollelektrischen Hausheizung- bzw. -klimatisierung. Denn Verbraucher

wollen nicht nur im Winter ihr Warmwassergerät heizen und auch

nicht nur im Sommer die Kühlmaschinen laufen lassen, sondern das

gesamte Jahr über. Interessant ist

hingegen, daß Warmwasserspeicher und Tiefkühltruhen, welche

zu den sonst geschmähten 'Standby-Verbrauchern' zählen, nun

plöztlich als Argument für eine EE-Stromversorgung

herangezogen

werden. Grundsätzlich ist der Energiebedarf eines beheizten Hauses

an windigen Tagen höher als bei Flauten. Wind kühlt als

bewegte Luft die Außenflächen von Häusern stärker

als stehende Luft und führt so zu einem Energiemehrverbrauch. Rein

energetisch betrachtet ist Windstrom sogar die ideale Beigabe für

die vollelektrische Hausheizung. Solarstrom desgleichen für die

vollelektrische Klimatisierung eines Gebäudes. Was aber nur im

Zusammenspiel mit konventionellen Kraftwerken funktioniert - aber nicht

als Ersatz für sie. Getreu

dem Motto 'weg vom Öl' - hin zur Kohle-

und/oder Kernenergie mit einem stets verfügbaren Leistungsangebot.

Und Elektroautofahrer werden sich an ihren Bedürfnissen

orientieren

und das Fahrzeug wohl hauptsächlich am Tag benutzen und den Akku

nachts aufladen wollen - wenn die Sonne eben nicht scheint. Es ist

schon erstaunlich, mit welcher Anstrengung die friedensbewegte

Solarlobby ans Werk geht, das Volk der Stromverbraucher zu verdummen.

Denn Elektroautos wären ein weiteres Glied in der Kette der

Energiewandlung mit verlustreichen Stromspeichern. Legt man auch

für

diesen Fall einen Wirkungsgrad des Lade- und Entladebetriebes von 70%

zugrunde, dann ergibt sich der Gesamtwirkungsgrad aus den

Stromspeichern am Netz und den Stromspeichern im Automobil von 70% x

70% = 49%. Im Klartext: die Hälfte aller erneuerbarer Energien

würde

erst einmal in Warmluft verwandelt werden. |

|

Fazit: Die vom SFV

angeführten Argumente zum Stromspeichern, z.B. mit Akkumulatoren,

sind ein probates Mittel zur Beförderung der Ineffizienz bei der

Stromerzeugung insgesamt, desgleichen für den effizienten

Ressourcenverbrauch im großen Stil. Zwecks Ankurbelung

wirtschaftlicher Aktivitäten sind solche Argumente durchaus

brauchbar - haben

aber weder mit Ökologie noch mit Klimaschutz - und mit einer

effizienten Energiewende erst recht nichts - zu tun. Sie sind

allenfalls

als

weiteres Geschäftsmodell für eine hochsubventionierte Branche

geeignet.

Aufwändige und

verlustreiche elektrische Energiespeicher  erfüllen

nur dann

einen Sinn, wenn damit noch schlechtere Verhältnisse (Notzeiten)

überbrückt werden können (obiges SFV-Beispiel mit der

Berliner Blockade in der Nachkriegszeit). Neben dem gewaltigen

Aufwand für Ressourcen und Energie für Betrieb und Wartung

sollte auch jener für die spätere Entsorgung nicht vergessen

werden. erfüllen

nur dann

einen Sinn, wenn damit noch schlechtere Verhältnisse (Notzeiten)

überbrückt werden können (obiges SFV-Beispiel mit der

Berliner Blockade in der Nachkriegszeit). Neben dem gewaltigen

Aufwand für Ressourcen und Energie für Betrieb und Wartung

sollte auch jener für die spätere Entsorgung nicht vergessen

werden.

Anders sieht es mit natürlich funktionierenden

Speichersystemen aus. Zum Beispiel mit einem (künstlichen)

Speichersee für die Wasserhaltung:

a) zur Trinkwassersicherung

und

b) zur Kühlwasserbereitstellung (Pegelsteuerung) für ein

Kraftwerk zwecks Sicherstellung der elektrischen Energieversorgung

auch in Trockenzeiten.

Beispielhaft sei hier der Speichersee bei

Geeste/Emsland erwähnt, welcher in das weitverzweigte Fluß-

und

Kanalsystem des Emslandes eingebunden ist. Mit seinem über 23 Mio.

m3

Fassungsvermögen dient er der sicheren

Kühlwasserbereitstellung für das dortige 1.400

MW-Wärmekraftwerk und wurde prinzipiell auch deswegen angelegt. In

Verbindung

mit einer ca. 6 km langen Uferlinie wurden neben einem

ausgedehnten und beliebtem Ausflugs-, Erholungs- und Badeparadies auch

großflächige Flachwasserzonen für den Natur- und

Artenschutz geschaffen. So bietet das

Speicherbecken mit seinen umgebenden und neu

geschaffenen 50 Hektar

Feuchtbiotopen gleichzeitig eine Menge ungestörte Brutzonen und

Lebensraum

für diverse vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten.

Gemäß Infotafel wurden bereits während der Bauphase 115

Hektar Waldflächen mit 750.000 Bäumen auf ehemals

landwirtschaftlich genutzten Flächen für den

Eingriffsausgleich in den Naturraum geschaffen.

Besser für den

Klimaschutz und besser

für Alle: Lieber hektarweite Wasserflächen zum

vielfältigen Nutzen für Menschen, Tiere und Pflanzen als

hektarweite, eintönige, eingezäunte und lebensfeindliche

Solarplattenlandschaften. Der

künstlich geschaffene Speichersee bei Geeste/Emsland bietet neben

seiner technisch-wirtschaftlichen Nutzung als Kühlwasserreservoir

des nahen Wärmekraftwerks ein bedeutsames Potential für die

menschliche Freizeitgestaltung per Radrundfahrt, Windsurfing, Segel-

und Rudersport, Badespaß, einfach am Strand sitzen etc.

gleichfalls die Möglichkeiten einer vielfältigen Naturschutz-

und Lebensraumgestaltung in seinem unmittelbaren Umfeld. Dabei bleibt

auch genügend Wasser für Feuchtbiotope über.

|

Der Webmaster macht ca. 2 Wochen Pause.

|

07.04.2007

|

Für touristische Rundfahrten auf

dem Genfer See Für touristische Rundfahrten auf

dem Genfer See  darf ein Solarboot (im

Vordergrund) natürlich nicht fehlen. 40 Solarplatten auf dem Dach

sollen dem umweltfreundlichen Antrieb dienen. Tun sie in Wirklichkeit

aber nicht. Elektromotor und Steuerelektronik benötigen zum

Betrieb nämlich eine möglichst lang gleichbleibende und

für jede Fahrsituation stabile Spannung. Die gäbe es nur,

wenn die Sonne mit gleichbleibender Intensität strahlen

würde. Tut sie aber nicht. Der Blick zum Himmel ist

selbsterklärend. Daher ist ein Bootsbetrieb mit geladenen

Akkumulatoren unabdingbar. Bei einem echten, 100%igen Solarbetrieb

würde dies aber in ein Dilemma führen. Entweder laden die

Solarzellen den Akku auf oder die Fahrt geht hinaus auf den See. Beides

gleichzeitig - Akku laden und Fahrgäste transportieren -

dafür ist die zur Verfügung stehende Solarplattenfläche

viel zu klein. Es gibt aber einen Ausweg aus diesem Dilemma.

Während den Liegepausen und des nachts werden per Anschluß

an das Stromnetz von Land die Akkumulatoren geladen. Nur so

läßt sich ein beschränkt bedarfgerechter Betrieb - je

nach touristischem Andrang auf dem Landesteg - befriedigen. Das daneben

liegende dieselgetriebene Schwesterschiff (weiß) ist dagegen

immer einsatzbereit und bewältigt den Massenbetrieb. darf ein Solarboot (im

Vordergrund) natürlich nicht fehlen. 40 Solarplatten auf dem Dach

sollen dem umweltfreundlichen Antrieb dienen. Tun sie in Wirklichkeit

aber nicht. Elektromotor und Steuerelektronik benötigen zum

Betrieb nämlich eine möglichst lang gleichbleibende und

für jede Fahrsituation stabile Spannung. Die gäbe es nur,

wenn die Sonne mit gleichbleibender Intensität strahlen

würde. Tut sie aber nicht. Der Blick zum Himmel ist

selbsterklärend. Daher ist ein Bootsbetrieb mit geladenen

Akkumulatoren unabdingbar. Bei einem echten, 100%igen Solarbetrieb

würde dies aber in ein Dilemma führen. Entweder laden die

Solarzellen den Akku auf oder die Fahrt geht hinaus auf den See. Beides

gleichzeitig - Akku laden und Fahrgäste transportieren -

dafür ist die zur Verfügung stehende Solarplattenfläche

viel zu klein. Es gibt aber einen Ausweg aus diesem Dilemma.

Während den Liegepausen und des nachts werden per Anschluß

an das Stromnetz von Land die Akkumulatoren geladen. Nur so

läßt sich ein beschränkt bedarfgerechter Betrieb - je

nach touristischem Andrang auf dem Landesteg - befriedigen. Das daneben

liegende dieselgetriebene Schwesterschiff (weiß) ist dagegen

immer einsatzbereit und bewältigt den Massenbetrieb.

Um wißbegierigen Solarfreunden zu gefallen, erzählt der

Schiffsführer, daß er zum Ausgleich des von Land bezogenem

Atomstromes für sein Solarboot noch eine netzeinspeisende

Fotovoltaikanlage am Genfer Flughafen betreibt. Klima-ökologisches

Feigenblatt pur - oder?

Auch die Fontäne von Genf

- im Hintergrund - ist für Wind- und Solarstromerzeuger kein

geeignetes Objekt als Stromverbraucher.

Leserbrief zur ÖKOStrom-Studie bei

Spiegel-online im

Beitrag am 6.4.2007: "Solarfirmen

kassieren Milliarden - auf Kosten der Verbraucher“ von Anselm

Waldermann.

Zitat daraus: “Damit wäre

Solarstrom erstmals günstiger als regulärer Haushaltsstrom,

für den die Verbraucher in Deutschland durchschnittlich 18 Cent

zahlen müssen“. Leserbrief zur ÖKOStrom-Studie bei

Spiegel-online im

Beitrag am 6.4.2007: "Solarfirmen

kassieren Milliarden - auf Kosten der Verbraucher“ von Anselm

Waldermann.

Zitat daraus: “Damit wäre

Solarstrom erstmals günstiger als regulärer Haushaltsstrom,

für den die Verbraucher in Deutschland durchschnittlich 18 Cent

zahlen müssen“.

Leser: Das ist Unsinn, da in den 18

Ct/kWh rd. 7 Ct/kWh staatliche Abgaben und weitere 7 Ct/kWh Kosten

für die Netznutzung enthalten sind. Beide Kostenarten sind aber

von der Stromerzeugungsart ganz unabhängig. Damit verbleiben

für die Stromerzeugungskosten nur 4 Ct/kWh. Aber auch das

wäre als Wirtschaftlichkeitsgrenze unrichtig, weil der Strom aus

Sonnenanlagen nur verfügbar ist, wenn die Sonne scheint. Dies ist

bezogen auf die Nennleistung der Anlage aber nur 800 Stunden im Jahr

der Fall. Das Jahr hat aber 8.760 h in denen Strom benötigt wird.

Dies hat zur Folge, dass nur die Brennstoffkosten in den ohnehin

vorhandenen und für die übrigen rd 8.000 h notwendigen

Kraftwerke ersetzt wird. Die Brennstoffkosten liegen im Mix unter 2

Ct/kWh bei Kernenenergie sogar nur bei 0,3 Ct/kWh. Dass Strom aus

Photovoltaikanlagen jemals unter 2 Ct/kWh produziert werden kann ist

wohl ausgeschlossen, deshalb belasten die Mehrkosten für diese Art

der Stromerzeugung die Strombezieher auf unbegrenzte Zeit für

immer. Helmut Alt

|

06.04.2007

|

»Die Abhängigkeit von großen

Energieversorgern und

Atomstrom kann jeder einzelne Bürger durchbrechen, indem er sein

eigener Stromproduzent wird«. Diese Behauptung verbreitet

das Magazin der Deutschen Umwelthilfe 1/2007 in seiner Rubrik über

'SolarLokal'. Der Aussage folgt aber kein Hinweis, welchem Bürger

oder welcher Bürgerin in Deutschland dies bisher geglückt

ist. Statt dessen wird der geneigte Leser auf

SolarLokal-Infoblätter verwiesen, welche über die »attraktiven

Vergütungsmöglichkeiten für privat produzierten

Solarstrom« informieren, aber nicht wie man

unabhängig von Atom- oder anderen unliebsamen Strom werden kann.

Zudem könnte angesichts steigender Energiepreise eine private

Solarstromanlage eine lohnende Investition für vorausschauende

Stromverbraucher sein. »Die Abhängigkeit von großen

Energieversorgern und

Atomstrom kann jeder einzelne Bürger durchbrechen, indem er sein

eigener Stromproduzent wird«. Diese Behauptung verbreitet

das Magazin der Deutschen Umwelthilfe 1/2007 in seiner Rubrik über

'SolarLokal'. Der Aussage folgt aber kein Hinweis, welchem Bürger

oder welcher Bürgerin in Deutschland dies bisher geglückt

ist. Statt dessen wird der geneigte Leser auf

SolarLokal-Infoblätter verwiesen, welche über die »attraktiven

Vergütungsmöglichkeiten für privat produzierten

Solarstrom« informieren, aber nicht wie man

unabhängig von Atom- oder anderen unliebsamen Strom werden kann.

Zudem könnte angesichts steigender Energiepreise eine private

Solarstromanlage eine lohnende Investition für vorausschauende

Stromverbraucher sein.

Es ist schon erstaunlich

wie ein renommierter Umweltverband seine Leser mit solch dreisten

Sprüchen verblödet. Aber möglicherweise muß man

sich über ein deratiges Vorgehen garnicht wundern. Denn einer der

beiden Geschäftsführer, Rainer Baake, grüner Politiker

und ehemaliger Staatssekretär im Bundesumweltministerium, hat bei

der DUH seit September 2006 eine neue berufliche Heimat gefunden, dort

wo Klimaschutz, Energiewende und Erhaltung der Biodiversität von

zentraler Bedeutung sind. Blöd an der Sache ist nämlich,

daß Solarstromanlagen das Klima garnicht schützen. Nur wenn

die Sonne tagsüber ausreichend scheint, fließt von privaten

Solarstromanlagen ein bißchen CO2-freier Strom in das Netz, aber

nicht bedarfsgerecht, nachts schon garnicht und in der dunklen

Jahreszeit am wenigsten. Ob nicht bedarfsgerecht erzeugter Strom

überhaupt 'klimaschutzgerecht' fließt, hat bei den

Umweltverbändern noch niemand recherchiert. Denn nicht

bedarfsgerecht ins Netz fließender Strom kann beim Verbraucher

keine Wirkung erzielen, demnach weder das Klima schützen noch eine

Energiewende herbeiführen. Verbraucher sind daher weiterhin

gezwungen, sich auf die konventionelle Stromerzeugung zu verlassen, die

den Strom auch immer dann liefert, wenn er benötigt wird. Wie sich

nun angesichts steigender Energiepreise ein private Solarstromanlage

als lohnende Investition für vorausschauende Stromverbraucher

darstellt, das bleibt im o.g. Beitrag das Geheimnis der DUH.

Schließlich steigt mit steigenden Solarstrommengen im Stromnetz

auch der Strompreis für alle - auch für den

Solarplattenbetreiber - sukzessive an. Damit verringert sich

gleichzeitig die Differenz zwischen der aus dem Netz bezogenen zu der

in das Netz eingespeisten Kilowattstunde und die Investition in die

Solarstromanlage wird stetig unrentabler.

Aufschlußreicher

ist dagegen eine aktuelle Publikation bei SPIEGEL-ONLINE.de. Anhand

einer vom SPIEGEL erläuterten Ökostrom-Studie erfahren wir,

wie Solarfirmen auf Kosten der Verbraucher Milliarden abkassieren.

Gerade einmal ein halbes Prozent sei der Anteil der Sonnenenergie an

der deutschen Stromproduktion. Trotzdem fahren die Solarkonzerne

horrende Gewinne ein und die Zeche würden die Verbraucher zahlen.

Was eine Studie aus der Branche, welche dem SPIEGEL ONLINE vorliegt,

belege.

ÖKOSTROM-STUDIE

Solarfirmen kassieren Milliarden auf Kosten der Verbraucher. Doch allzu

bald würde sich das nicht ändern. Denn gerade erst hätte

das Bundesumweltministerium die geplante Novelle des EEG verschoben.

Bis 2009 müssen sich die Solarkonzerne daher keine Sorge machen.

Sie wissen, unsere Politiker sind für sie da und nicht für

die Verbraucher.

|

05.04.2007

|

Heute ist nun Gott

sei Dank ein glücklicher Tag! Der Kampf ist vorbei! Der

Regionalverband hat unsern Standort Rot a. d. Rot/ Ellwangen (5

Mega-Windräder) aus der Planung gestrichen und dazu auch noch den

Standort Ehrensberg mit 3 Windrädern. Heute ist nun Gott

sei Dank ein glücklicher Tag! Der Kampf ist vorbei! Der

Regionalverband hat unsern Standort Rot a. d. Rot/ Ellwangen (5

Mega-Windräder) aus der Planung gestrichen und dazu auch noch den

Standort Ehrensberg mit 3 Windrädern.

Ausschlaggebend war

unser avifaunistisches Gutachten für Ellwangen, das den Standort

wg. Milanen, Fledermäusen und Schwarzstörchen etc. als

völlig ungeeignet bezeichnete, und das "vierfach genäht" war,

wie der Verband uns zugestand, nachdem er ein Prüfgutachten

eingeholt hatte - dagegen sei nicht anzuplanen, das sei

wasserdicht.

Hinzu kam insbesondere

für den zweiten geplanten Standort Ehrensberg die Stellungnahme

des Denkmalsamtes beim Regierungspräsidium Tübingen, das

erhebliche Beeinträchtigung der Klosteranlage Ochsenhausen und

umgebender Landschaft anmeldete und strikt gegen die Ausweisung war.

Es sind somit 8

Anlagen gestrichen worden.

Das rettet uns - die 5

Riesendinger hätten 450 m von unserem Einödbauerhof

aufgestellt werden sollen - wir hätten wegziehen und unser Haus

aufgegeben müssen. Neben solchen Windrädern vor der

Haustür würde sich nicht mal mehr der grünste aller

Grünen niederlassen wollen.

Also: Ein großer Erfolg, für uns, unser Dorf

und für unsere ganze oberschwäbische Landschaft! Frank Günther

Klimawissenschaftler

lügen nicht -

behauptet der Staatssekretär

aus dem Bundesumweltministerium. Politiker lügen auch nicht,

könnte man darauf antworten. Wenn Michael Müller meint,

daß 2.500 Wissenschaftler aus aller Welt an den Berichten des

IPCC gearbeitet hätten, dann sollte er auch sagen, daß die

Endfassung dieser Berichte schließlich von Politikern der

beteiligten Länder und nicht von den Wissenschaftlern

endabgestimmt und zur Publikation freigegeben werden. IPCC ist

schließlich eine politische und keine wissenschaftliche

Organisation. Das erkennt man bereits daran, daß Politiker

bereits vor der Publikation des Klimaberichts dessen 'Fakten' kennen,

welche angeblich den größten Teil der Erwärmung den

menschlichen Aktivitäten zurechnen würden. Leider nennt

Michael Müller kein einziges Argument seiner 'erdrückenden

Fülle von wissenschaftlicher Indizien' samt den 'oftmals

widerlegten Behauptungen', welche in die Irre führen würden.

Er weiß, daß er sofort unwiderlegbar wiederlegt werden

würde. Klimawissenschaftler

lügen nicht -

behauptet der Staatssekretär

aus dem Bundesumweltministerium. Politiker lügen auch nicht,

könnte man darauf antworten. Wenn Michael Müller meint,

daß 2.500 Wissenschaftler aus aller Welt an den Berichten des

IPCC gearbeitet hätten, dann sollte er auch sagen, daß die

Endfassung dieser Berichte schließlich von Politikern der

beteiligten Länder und nicht von den Wissenschaftlern

endabgestimmt und zur Publikation freigegeben werden. IPCC ist

schließlich eine politische und keine wissenschaftliche

Organisation. Das erkennt man bereits daran, daß Politiker

bereits vor der Publikation des Klimaberichts dessen 'Fakten' kennen,

welche angeblich den größten Teil der Erwärmung den

menschlichen Aktivitäten zurechnen würden. Leider nennt

Michael Müller kein einziges Argument seiner 'erdrückenden

Fülle von wissenschaftlicher Indizien' samt den 'oftmals

widerlegten Behauptungen', welche in die Irre führen würden.

Er weiß, daß er sofort unwiderlegbar wiederlegt werden

würde.

|

Müller: “Die Klimawissenschaftler lügen nicht!“

Kritik an irreführenden Äußerungen in den Medien

Der Klimawandel

findet statt, und der Mensch ist wesentlich schuld daran. Das betont

Michael Müller, Parlamentarischer Staatssekretär im

Bundesumweltministerium, angesichts jüngster Äußerungen

so genannter "Klimaskeptiker“ in unterschiedlichen Medien. "Wer die

wahrscheinlich größte Menschheitsherausforderung der

kommenden Jahrzehnte schlichtweg leugnet, der darf politisch nicht

ernst genommen werden“ appellierte Michael Müller. Vor dem

Hintergrund einer erdrückenden Fülle wissenschaftlicher

Indizien sei es unverantwortlich, wenn man die Öffentlichkeit mit

längst und oftmals widerlegten Behauptungen in die Irre führe.

Es hat fast schon den

Charakter eines Naturgesetzes: Kaum haben Hunderte von Wissenschaftler

aller Disziplinen und aus aller Welt mit aller Nachdrücklichkeit

vor Augen geführt, wie ernst es mit dem Klimawandel ist, schon

tritt der eine oder andere wissenschaftliche Exzentriker hervor und

veröffentlicht einen Leserbrief, in dem er behauptet, dass das

alles nicht wahr sei. Und das Schlimmste: manche Medien schwenken

sofort darauf ein und schreien laut: Alles Lüge mit dem

Klimawandel. Dabei haben rund 2.500 Wissenschaftler aus aller Welt an

den Berichten des internationalen Sachverständigengremiums (IPCC)

mitgearbeitet.

Michael Müller:

"Das ist nur allzu durchsichtig. Unter dem Deckmantel

wissenschaftlicher Meinungsfreiheit werden abstruse Thesen vertreten.“

Etwa die, dass die Sonne am Klimawandel schuld sei, und dass der Mensch

nur ganz wenig zum Klimawandel beitrage. Das IPCC hat vor kurzem das

Gegenteil bewiesen. Es wird die Fakten in der kommenden Woche bei der

Vorstellung des zweiten Teils des Klimaberichts in Brüssel

erhärten. Das Klima wandelt sich bereits heute stärker als in

den letzten 650.000 Jahren, und dies ist zum größten Teil

auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen.

Die heute von

Menschen jährlich emittierte Menge von 22 Milliarden Tonnen

Kohlendioxid ist zwar wenig im Vergleich zum gesamten

Kohlenstoffkreislauf. Doch ist es gerade diese Menge, die das System

aus dem Lot bringt. Niemand leugne den natürlichen Wechsel

zwischen Kalt- und Warmzeiten der Erdgeschichte. Michael Müller:

"Was wir heute aber tun, ist, eine künstliche Warmzeit auf eine

natürliche draufzusatteln.“

BMU Pressedienst Nr. 091/07, 30.03.2007.

|

|

Im heutigen

FAZ-Feuilleton widerlegt z.B. der Paläoklimatologe Augusto Mangini in einem Artikel die IPPC-Behauptung, die jetzt stattfindende

Erwärmung des Klimas wäre nur mit der Erwärmung vor

120.000 Jahren vergleichbar, am Beispiel Trojas. Die

Katastrophenmeldungen zum Klimawandel unserer Tage könnten ebenso

vor 3300 Jahren für die von Homer beschriebene Siedlungsphase VI

geschrieben worden sein. Professor Mangini hatte seine Untersuchungen an

Stalagmiten, er nennt sie "Klima-Archiv“, bereits auf der Klimatagung der Friedrich-Naumann-Stiftung

Februar 2005 in Gummersbach vorgestellt. Klar war dem

Kurvenverlauf über etliche hunderttausende von Jahren zu

entnehmen, daß erst die Erwärmung

einsetzte, ihr mit leichter Verzögerung der CO2-Anstieg folgte -

wohl als Ausgasung aus den Ozeanen.

Zitat: »Die Behauptung, daß die jetzt

stattfindende Erwärmung des Klimas nur mit der Erwärmung vor

120.000 Jahren vergleichbar ist, stimmt einfach nicht. Wir

verfügen über Daten, die zeigen, daß es während

der letzten zehntausend Jahre Perioden gab, die ähnlich warm oder

sogar noch wärmer waren als heute. Ebenso ist es falsch zu

behaupten, daß die jetzige Erwärmung sehr viel schneller

abläuft als frühere Erwärmungen. Tatsache ist, daß

es während der letzten zehntausend Jahre erhebliche globale und

vor allem genauso schnelle Klimawechsel gegeben hat, die die Menschen

sehr stark beeinflußten.« Ausführlicher Text: in der

F.A.Z., 05.04.2007, Nr. 81 / Seite 35

|

29.03.2007

|

THE GREAT GLOBAL

WARMING SWINDLE - Al Gore's movie, "An Inconvenient Truth," has

met its match: a devastating documentary based on sound science by

recording the statements of real climate scientists, says S. Fred

Singer, professor emeritus of environmental sciences at the University

of Virginia and adjunct scholar at the National Center for Policy

Analysis. The scientific arguments presented in, "The Great Global

Warming Swindle," can be stated quite briefly, says Singer:

- Observations in

ice cores show that temperature increases have preceded - not resulted

from - increases in CO2, by hundreds of years, suggesting that the

warming of the oceans is an important source of the rise in atmospheric

CO2.

- As the dominant

greenhouse gas, water vapor is far, far more important than CO2, yet

not well handled by climate models - and, in any case, not within our

control.

- Greenhouse models

also cannot account for the observed cooling of much of the past

century (1940 - 1975), nor for the observed patterns of warming - what

we call the "fingerprints."

|

Natürliche

Veränderungen des Lebensraumes: Eisbären und ihre Beute, die

Robben passen sich an. Zu Eiszeiten wandern

sie weit aufs Meer hinaus.

In Warmzeiten weichen sie an Land zurück.

|

The best evidence we have supports natural causes - part

of a natural cycle of climate warming and cooling that's been traced

back almost a million years -- leaving little we can do about it.

Climate mitigation schemes will not do any good; they are all

irrelevant, useless and wildly expensive, says Singer. Ultimately, we

should not devote our scarce resources to what is essentially a

non-problem, says Singer, while ignoring the real problems the world

faces: hunger, disease and denial of human rights, in favor of

politically fashionable issues.

S. Fred Singer, President - Science &

Environmental Policy Project, Arlington/Virginia, USA

»Wir müssen zur

Kenntnis nehmen, daß es nach wie vor eine Vielzahl von

Biotopen gibt, die hochgradig gefährdet sind und auch weiter

zurückgehen. Es besteht somit weiterhin kein Grund zur »Wir müssen zur

Kenntnis nehmen, daß es nach wie vor eine Vielzahl von

Biotopen gibt, die hochgradig gefährdet sind und auch weiter

zurückgehen. Es besteht somit weiterhin kein Grund zur

Entwarnung.

Durch den noch immer viel zu hohen Flächenverbrauch und durch ein

weiteres Voranschreiten der Nutzungsintensität in vielen Bereichen

unserer Kulturlandschaften bei gleichzeitiger Nutzungsaufgabe

traditioneller Bewirtschaftungsformen in vielen Mittelgebirgsregionen

hat sich die Situation insgesamt weiter verschlechtert« - so der

BMU-Pressedienst Nr. 87/07 vom 28.03.2007. Entwarnung.

Durch den noch immer viel zu hohen Flächenverbrauch und durch ein

weiteres Voranschreiten der Nutzungsintensität in vielen Bereichen

unserer Kulturlandschaften bei gleichzeitiger Nutzungsaufgabe

traditioneller Bewirtschaftungsformen in vielen Mittelgebirgsregionen

hat sich die Situation insgesamt weiter verschlechtert« - so der

BMU-Pressedienst Nr. 87/07 vom 28.03.2007.

Abbildung: Anthropogen

veränderter Lebensraum - aber wohl das Biotop des solaren

Zeitalters? Hektarweite, bis zum Horizont reichende Solarplatten als

verbreitetes Beispiel eines gewaltigen Flächenverbrauchs samt

Nutzungaufgabe traditioneller Bewirtschaftungsformen. Für den

Klimaschützer Sigmar Gabriel und für Naturschutzverbände

offenbar der ideale Jagd- und Landeplatz samt Lebensraum für

Vögel, insbesondere für den Turmfalken, Vogel des Jahres

2007?

Weiteres Zitat aus o.g.

BMU-Pressemeldung:

»Die Rote Liste zeigt,

daß die Anstrengungen zum Schutz der Arten- und Lebensraumvielfalt auf allen Ebenen

fortgeführt werden müssen“, so die Bilanz von

Bundesumweltminister Sigmar Gabriel. Rund 72 Prozent aller 690

verschiedenen Lebensraumtypen in Deutschland gelten nach wie vor als gefährdet

oder sogar als akut von der Vernichtung bedroht. "Der Verlust an

Lebensräumen ist in vielen Fällen nicht oder nur mit

großem Aufwand rückgängig zu machen. Sterben Tier- und Pflanzenarten aus, ist

dies unwiderruflich“, mahnte Gabriel«. Sagen und Tun sind

offenbar in der Politik immer zwei verschiedene Sachen.

|

28.03.2007

|

Ein herrlicher

Frühlingstag neigt sich dem Ende zu und der Blick in die

Landschaft gibt Gewißheit - kein Lüftchen bewegt sich unter

einem wolkenfreien Himmel und die untergehende Sonne läßt

das Ampèremeter des Solarpanels gegen Null streben. Woher kommt

nun der Strom für den Computer, für den Fernseher, für

die Familienfeier oder tausend andere Dinge und Anwendungen des

täglichen Lebens? Haben Sie zwecks unterbrechungsfreier

Stromversorgung schon ein ausreichend dimensioniertes Biokraftwerk in

Ihrer Nähe? Wer sich aus klimapolitischen Gründen für

die Abschaltung von konventionellen Wärmekraftwerken engagiert,

sollte sich im Gegenzug für einen geeigneten Ersatzstandort samt

Brennstoffversorgung in der Regionalen Raumplanung einbringen - aber

bedenken, daß Biokraftwerke auch nur Wärmekraftwerke sind. Ein herrlicher

Frühlingstag neigt sich dem Ende zu und der Blick in die

Landschaft gibt Gewißheit - kein Lüftchen bewegt sich unter

einem wolkenfreien Himmel und die untergehende Sonne läßt

das Ampèremeter des Solarpanels gegen Null streben. Woher kommt

nun der Strom für den Computer, für den Fernseher, für

die Familienfeier oder tausend andere Dinge und Anwendungen des

täglichen Lebens? Haben Sie zwecks unterbrechungsfreier

Stromversorgung schon ein ausreichend dimensioniertes Biokraftwerk in

Ihrer Nähe? Wer sich aus klimapolitischen Gründen für

die Abschaltung von konventionellen Wärmekraftwerken engagiert,

sollte sich im Gegenzug für einen geeigneten Ersatzstandort samt

Brennstoffversorgung in der Regionalen Raumplanung einbringen - aber

bedenken, daß Biokraftwerke auch nur Wärmekraftwerke sind.

Folgt man der Argumentation des SPD-MdB Dr. Hermann Scheer, in

Zeitungen als 'Fachmann für erneuerbare Energien' tituliert, dann

erzeugen alle derzeit installierten Windräder bei einer mittleren

Anlagengröße von 1 MW rund 7% des deutschen Strombedarfs.

Würde man sie auf 2,5 MW aufrüsten, könnte sich der

Windstromanteil bereits auf 20% erhöhen (Darmstädter Echo vom

27.03.2007). Mit dem Blick aus dem Fenster lassen sich daraus folgende

Schlußfolgerungen ziehen: a) Heute fehlen in Südhessen

mangels Wind bereits 7% des Bedarfs. b). Mit größeren

Windrädern soll der Mangel auf 20% gesteigert werden! Wohl zum

Zweck, damit wir zusätzlich noch möglichst viele

Biomassekraftwerke bauen müssen, welche den künstlich

geschaffenen Mangel kompensieren dürfen.

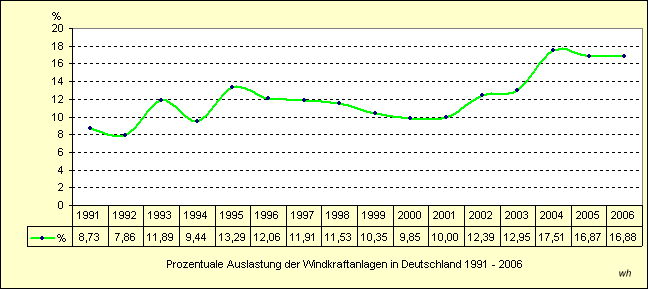

Und gleich geht die Sonne unter, na ja... gute Nacht Deutschland.

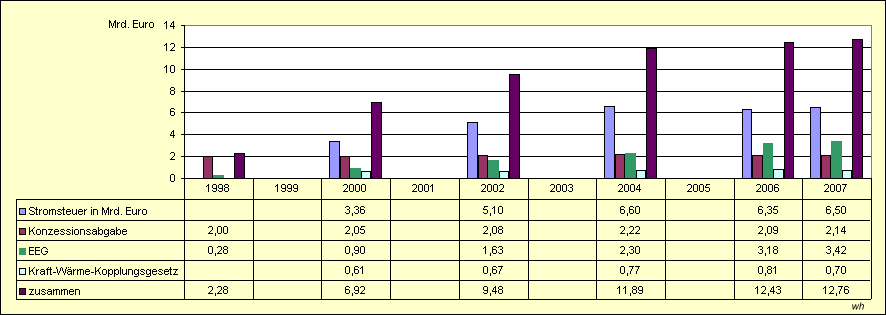

Was das bisher alles kostet, darüber mag die folgende Grafik

informieren. In Bezug auf 1998 hat sich die Gesamtbelastung der

Stromkunden immerhin auf das 5,6fache gesteigert.

Staatlich fixierte

Belastungen aller Stromkunden - Mehrwertsteuer muß noch

hinzugerechnet werden.

Datenquelle: VDEW kritisiert Steuern und Abgaben

(28.03.2007).

|

27.032007

|

"The Great Global

Warming Swindle“ - eine kritische Auseinandersetzung mit den scheinbar

unumstößlichen Wahrheiten des Weltklimarates, die seit

Anfang Februar den weltweiten Diskurs bestimmen. Immerhin in

Großbritannien sorgte die Produktion für Diskussionen in der

Medienöffentlichkeit. "The Great Global

Warming Swindle“ - eine kritische Auseinandersetzung mit den scheinbar

unumstößlichen Wahrheiten des Weltklimarates, die seit

Anfang Februar den weltweiten Diskurs bestimmen. Immerhin in

Großbritannien sorgte die Produktion für Diskussionen in der

Medienöffentlichkeit.

Ein englischer

Fernsehfilm zeigt die andere Sicht in der Klimadebatte. Es ist eine

kritische Auseinandersetzung mit den Aussagen des Weltklimarates.

Dutzend namhafte Wissenschaftler erzählen über ihre Sicht der

Dinge. Im Internet kann ihn jetzt jeder sehen. WELT online vom

20.03.2007.

Anmerkung: Es gibt einen

weiteren großen Schwindel: wenn Wasserdampffahnen aus

Kraftwerksschloten und Kühltürmen zu CO2-Wolken suggeriert

werden. Offensichtlich sieht die Politik in der Verbreitung von

öffentlichen Lügen, Meinungs- und Wissenschaftsmanipulationen

ihre Existenzgrundlage.

Klimasünder-Kontrolle

kaum möglich - so

ein Bericht im Spiegel am 21.03.2007. Denn wer natürliche und

industrielle Treibhausgas-Emissionen auseinanderhalten will, muß

erst einmal sagen wir das funktioniert. Es sei alles andere als

einfach. Menschen würden jährlich etwa 25 Milliarden Tonnen

Kohlendioxid ausstoßen, während aus natürlichen Quellen

fast 400 Milliarden Tonnen pro Jahr entstammen. Das sind 6,25% - sofern

diese Zahlen stimmen. Beides meßtechnisch voneinander zu trennen

und so den CO2-Ausstoß einzelner Länder zu erfassen, sei

kaum möglich. ... Klimasünder-Kontrolle

kaum möglich - so

ein Bericht im Spiegel am 21.03.2007. Denn wer natürliche und

industrielle Treibhausgas-Emissionen auseinanderhalten will, muß

erst einmal sagen wir das funktioniert. Es sei alles andere als

einfach. Menschen würden jährlich etwa 25 Milliarden Tonnen

Kohlendioxid ausstoßen, während aus natürlichen Quellen

fast 400 Milliarden Tonnen pro Jahr entstammen. Das sind 6,25% - sofern

diese Zahlen stimmen. Beides meßtechnisch voneinander zu trennen

und so den CO2-Ausstoß einzelner Länder zu erfassen, sei

kaum möglich. ...

Doch solche 'Kleinigkeiten' interessieren unsere Politiker nicht.

Animationen der Treibgasverteilung -

gemessen mit Envisat SCIAMACHY-Daten lassen sich auf der Webseite

der Europäischen Weltraumorganisation ESA betrachten. Aber auch

dieser Bericht zeigt ein Bild mit Wasserdampfwolken aus einem

Kraftwerksschlot, um mittels einer Falsifikation die

Allgemeinheit über den Kohlendioxidausstoß zu verwirren.

Bereits der Begriff 'Treibhausgas' ist eine gezielte Irreführung.

Im Gegensatz zu einem echten Treibhaus mit Dach ist die Erde nach oben

zum Weltraum hin ein offenes System, welches allenfalls lokal und

temporär von Wolken und nicht von Kohlendioxid 'geschlossen'

wird. Doch im Vergleich mit dem unsichtbaren CO2

würden sich mit einem Kampf gegen Wolken am Himmel sämtliche

Politiker und sonstige Protagonisten des Treibhauseffektes

lächerlich machen.

Etwas

aufschlußreicher informiert die englische Webseite

der ESA wie unser Plantet 'atmet' also mit den Treibgasen lebt. Riesige

Mengen des CO2 werden von den Pflanzen während der

Vegetationsphase im Frühjahr und Sommer aufgenommen und in

großen Mengen wieder abgegeben, wenn die Vegetation im Winter

abstirbt und vermodert.

Ein weiteres Beispiel der Dramatisierung der

Erderwärmung zeigt das kleine SPIEGEL-Video: "Das Eis der

Arktis geht zurück". Man bedenke jedoch: schmelzendes

Eis in arktischen Meeren ist zuvor gefrorenes Wasser, vermehrt dieses

beim Auftauen demnach nicht und wird auch nicht zu einem

Meeresspiegelanstieg führen. Ein Glas Wasser mit Eiswürfeln

läuft auch nicht über, nachdem die Eiswürfel getaut

sind. Zu sehen ist mit der Animation das Schrumpfen, aber auch sich

wiederholende Ausdehnungen des akrtischen Meereises. Über eine

damit einhergehende Pegeländerung der Meere wurde dagegen noch

nicht berichtet.

GOVERNMENT INFLUENCE

ON THE IPCC - I would like to endorse the statement by the Lead

Authors of the IPCC "Summary for Policymakers 2007" as an accurate

account of what happens. It is true that they wrote the document, but

what they do not point out can be seen on the front page of the Report.

They were only "Drafting Authors", not just "Authors". It says that the

document was "formally approved". Yes. by Government Representatives,

and yes, "line-by-line". The scientists' job was to write down what had

been approved by Government Representatives. As such, it was truly a

"consensus" and there is surely little doubt that some Government

Representatives might have wished to see stronger wording than

others. Whatever the scientists, or anybody else likes to

pretend, the whole document is politically controlled to ensure that it

meets the requirements of the Governments that "approve" it. GOVERNMENT INFLUENCE

ON THE IPCC - I would like to endorse the statement by the Lead

Authors of the IPCC "Summary for Policymakers 2007" as an accurate

account of what happens. It is true that they wrote the document, but

what they do not point out can be seen on the front page of the Report.

They were only "Drafting Authors", not just "Authors". It says that the

document was "formally approved". Yes. by Government Representatives,

and yes, "line-by-line". The scientists' job was to write down what had

been approved by Government Representatives. As such, it was truly a

"consensus" and there is surely little doubt that some Government

Representatives might have wished to see stronger wording than

others. Whatever the scientists, or anybody else likes to

pretend, the whole document is politically controlled to ensure that it

meets the requirements of the Governments that "approve" it.

|

25.03.2007

|

E.ON-Netz plant

Leitungsausbau - Die Folgen

des von Umweltverbänden propagierten sauberen Naturstroms.

Windenergie und neue Kraftwerke brauchen zeitgleichen Netzausbau. Um

sicher zu stellen, daß genügend Transportkanäle

für die erzeugte Energie aus Windkraftanlagen und dem Strommarkt,

das heißt für thermische Kraftwerke und dem Stromhandel zur

Verfügung stehen, muß das Übertragungsnetz ausgebaut

werden. Vor diesem Hintergrund und im Zuge der von der

niedersächsischen Landesregierung geplanten Novelle des

Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen (LROP) beantragt E.ON Netz

daher, die erforderlichen 380 kV-Leitungen ins LROP verbindlich

aufzunehmen. Das zuständige Ministerium für den

ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und

Verbraucherschutz hat Erläuterungen zu den Vorhaben und

Planungsunterlagen erhalten. Ziel ist, großräumige Korridore

zu entwickeln, die als Grundlage für die Trassenplanung dienen

sollen. Die rechtsverbindliche Planung erfolgt im späteren

Planfeststellungsverfahren. E.ON-Netz plant

Leitungsausbau - Die Folgen

des von Umweltverbänden propagierten sauberen Naturstroms.

Windenergie und neue Kraftwerke brauchen zeitgleichen Netzausbau. Um

sicher zu stellen, daß genügend Transportkanäle

für die erzeugte Energie aus Windkraftanlagen und dem Strommarkt,

das heißt für thermische Kraftwerke und dem Stromhandel zur

Verfügung stehen, muß das Übertragungsnetz ausgebaut

werden. Vor diesem Hintergrund und im Zuge der von der

niedersächsischen Landesregierung geplanten Novelle des

Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen (LROP) beantragt E.ON Netz

daher, die erforderlichen 380 kV-Leitungen ins LROP verbindlich

aufzunehmen. Das zuständige Ministerium für den

ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und

Verbraucherschutz hat Erläuterungen zu den Vorhaben und

Planungsunterlagen erhalten. Ziel ist, großräumige Korridore

zu entwickeln, die als Grundlage für die Trassenplanung dienen

sollen. Die rechtsverbindliche Planung erfolgt im späteren

Planfeststellungsverfahren.

Trassenverlauf Wahle-Mecklar

(Bereich Niedersachsen): Die geplante Trasse verläuft vom

Umspannwerk in Wahle bei Braunschweig bis nach Mecklar in Nordhessen.

Die Länge beträgt rund 190 Kilometer.

Trassenverlauf

Wilhelmshaven-Conneforde: Rund 40 Kilometer erstreckt sich diese

geplante Trasse von den neuen Kraftwerksstandorten in Wilhelmshaven bis

nach Conneforde bei Oldenburg.

Trassenverlauf Diele -

Niederrhein: Die geplante Trasse verläuft vom Umspannwerk

in Diele bei Leer (Ostfriesland) nach Wesel / Niederrhein in

Nordrhein-Westfalen. Sie ist rund 200 Kilometer lang.

http://www.eon-netz.com/

In Verbindung mit

einem zweiten Offshore-Windpark 14 km nordwestlich von Horns Rev

(Dänemark) müssen neue Hochspannungsleitungen

gebaut werden, um den Windstrom effektiv ins dänische

Versorgungsnetz einspeisen zu können. ehr bei http://www.nordschleswiger.dk/SEEEMS/129.asp?artid=7345

vom 21.02.2007. In Verbindung mit

einem zweiten Offshore-Windpark 14 km nordwestlich von Horns Rev

(Dänemark) müssen neue Hochspannungsleitungen

gebaut werden, um den Windstrom effektiv ins dänische

Versorgungsnetz einspeisen zu können. ehr bei http://www.nordschleswiger.dk/SEEEMS/129.asp?artid=7345

vom 21.02.2007.

Bürgerinitiativen

in Nordwest-Mecklenburg und Ludwigslust machen sich gegen eine

geplante 380 Kilovolt-Leitung stark. Bürgerinitiativen

in Nordwest-Mecklenburg und Ludwigslust machen sich gegen eine

geplante 380 Kilovolt-Leitung stark.

Gemeinden unter

Hochspannung

»Die Planer

wohnen ja nicht hier", steht auf einem Plakat in der Gemeinde Klein

Rogahn (Landkreis Ludwigslust). Daneben ein Bild eines stilisierten

Hochspannungsmastes, dessen Leitung genau über einem gemalten

Häuschen verläuft. So fühlen sich die Einwohner von

Orten in den Kreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust, in deren

Region der Energie-Konzern Vattenfall eine Hochspannungsleitung bauen

will. Die rund 70 Kilometer lange und 70 Meter breite Trasse mit

ihren 150 Stahlmasten, jeder rund 60 Meter hoch, werde die Landschaft

zerschneiden, formuliert der Bürgermeister der Gemeinde Klein

Rogahn, Michael Vollmerich (parteilos), die Ablehnung der Bürger.

Rund 450 Meter von den Häusern... «.

Eon-Plan für

neue 380.000-Volt-Überlandleitung sorgt für Wirbel in

Gemeinden Northeim. Mächtig sind die Strommasten, die in einigen

Jahren im Kreis Northeim für die 380 000-Volt-Hochspannungstrasse

zwischen Wahle bei Braunschweig und Mecklar bei Bad Hersfeld errichtet

werden sollen. Und teils mächtig ist auch bereits der Widerstand,

der sich kreisweit in den Städten und Gemeinden gegen das Projekt

der Eon-Netz GmbH formiert. Eon-Plan für

neue 380.000-Volt-Überlandleitung sorgt für Wirbel in

Gemeinden Northeim. Mächtig sind die Strommasten, die in einigen

Jahren im Kreis Northeim für die 380 000-Volt-Hochspannungstrasse

zwischen Wahle bei Braunschweig und Mecklar bei Bad Hersfeld errichtet

werden sollen. Und teils mächtig ist auch bereits der Widerstand,

der sich kreisweit in den Städten und Gemeinden gegen das Projekt

der Eon-Netz GmbH formiert.

Furcht vor

Riesenmasten

50 Meter hoch, das ist etwa die anderthalbfache Höhe

des Northeimer Kreishauses (siehe Grafik rechts), sollen die

Stahlmasten sein. Die Masten sollen im Abstand von 300 bis 500 Metern

aufgestellt werden. Die Traversen sind 30 Meter lang. ...

Der Bund für

Umwelt und Naturschutz (BUND) hat den geplanten Bau einer

Hochspannungsleitung durch Westmecklenburg kritisiert. Die

380-Kilovolt-Leitung von Schwerin nach Hamburg werde die Landschaft

"zerschneiden" sowie Vogelzuglinien und Vogelrastgebiete

beeinträchtigen, teilte der BUND in Schwerin mit. Die

Umweltschutzorganisation forderte die Verlegung von Erdkabeln, was das

Unternehmen Vattenfall Europe Transmission aber aus Kostengründen

ablehne. Die Umweltschützer wollen am nächsten Donnerstag in

Groß Rogahn bei Schwerin über die ökologischen Folgen

der Hochspannungsleitung informieren. Die Leitung sollte

ursprünglich bis Ende des Jahres gebaut werden. Vattenfall Europe

Transmission betonte, dass die sogenannte Windsammelschiene vor allem

zum Transport der an der Küste erzeugten Windenergie in die

Ballungszentren dienen soll. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz sind

die Übertragungsnetzbetreiber dazu verpflichtet, Windenergie

vorrangig abzunehmen und bundesweit zu transportieren. Schwerin/Hamburg

(dpa) 04.02.2007 Der Bund für

Umwelt und Naturschutz (BUND) hat den geplanten Bau einer

Hochspannungsleitung durch Westmecklenburg kritisiert. Die

380-Kilovolt-Leitung von Schwerin nach Hamburg werde die Landschaft

"zerschneiden" sowie Vogelzuglinien und Vogelrastgebiete

beeinträchtigen, teilte der BUND in Schwerin mit. Die

Umweltschutzorganisation forderte die Verlegung von Erdkabeln, was das

Unternehmen Vattenfall Europe Transmission aber aus Kostengründen

ablehne. Die Umweltschützer wollen am nächsten Donnerstag in

Groß Rogahn bei Schwerin über die ökologischen Folgen

der Hochspannungsleitung informieren. Die Leitung sollte

ursprünglich bis Ende des Jahres gebaut werden. Vattenfall Europe

Transmission betonte, dass die sogenannte Windsammelschiene vor allem

zum Transport der an der Küste erzeugten Windenergie in die

Ballungszentren dienen soll. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz sind

die Übertragungsnetzbetreiber dazu verpflichtet, Windenergie

vorrangig abzunehmen und bundesweit zu transportieren. Schwerin/Hamburg

(dpa) 04.02.2007

Wie nötig ist

die 380 kV-Leitung über den Thüringer Wald? Seit die Pläne des Energieriesen

Vattenfall konkret geworden sind, ist in den Südthüringer

Tälern der Teufel los. Die Strombrücke, über Land mit

bis zu hundert Meter hohen Masten auf einer Schneise von 120 Meter

Breite, ruft in allen betroffenen Gemeinden Bürgerinitiativen auf

den Plan. Der Umweltschutz, die schöne Landschaft, die eigene

Gesundheit und die Touristen - alles sei dann weg. ... Wie nötig ist

die 380 kV-Leitung über den Thüringer Wald? Seit die Pläne des Energieriesen

Vattenfall konkret geworden sind, ist in den Südthüringer

Tälern der Teufel los. Die Strombrücke, über Land mit

bis zu hundert Meter hohen Masten auf einer Schneise von 120 Meter

Breite, ruft in allen betroffenen Gemeinden Bürgerinitiativen auf

den Plan. Der Umweltschutz, die schöne Landschaft, die eigene

Gesundheit und die Touristen - alles sei dann weg. ...

Tiefer Einschnitt in

intakte Kulturlandschaft

Nach dem Streit über die

Windkraftanlagen folgt der Ärger über den dafür

notwendigen Trassenbau. 380 kV-Erdverkabelung nicht weniger

störend als eine Freileitung. Hochspannung unter der Erde

würde einen 60 Meter breiten Streifen bedeuten, der immer

schneefrei bleibt.... Verlauf durch 20 Schutzgebiete ...

Ostthüringer Zeitung vom 03.03.2007

|

22.03.2007

|

Wie man Verwaltungen

effizient beschäftigt, das verstehen unsere Politiker wohl

am

besten. Was geschieht eigentlich mit den sogenannten 'Kleinen

Anfragen', welche unsere Parlamentarier in Massen an die Regierung

richten? In Wahrnehmung ihrer Kontrollfunktion können sie die

Regierung auffordern, zu bestimmten Sachverhalten eine Stellungnahme

abzugeben. Ohne sich über die Effizienz ihrer eigenen

Tätigkeit Gedanken zu machen, verlangen sie Auskunft über

jene der anderen. Hier über Fortschritte zur Energieeffizienz in

einem Zeitraum von

1990 bis 2020, also über 30 Jahren. Doch statt konkrete

Vorschläge zu machen, wie und mit welchen Mitteln und

Maßnahmen und in welchen Bereichen unseres Lebens die

Energieeffizienz zu tragfähigen Umweltbedingungen zu verbessern

sei, fordern sie von der Regierung eine lineare Steigerung von

jährlich drei Prozent der Energieproduktivität -

jährlich drei Prozent weniger Aufwand für das jeweils gleiche

Ergebnis. Linear betrachtet und auf die parlamentarische Verwaltung

bezogen würde diese im Ergebnis nach 33,3 Jahren ohne irgend einen

Aufwand arbeiten und trotzdem die volle Leistung bringen. Ein Aberwitz,

welcher beweist, daß unsere Politiker im allgemeinen garnicht

wissen, worüber sie palavern. Eine lineare Steigerung der

Energieeffizienz auf ihren theoretischen Höchstwert = 100% (ein

Perpetuum mobile) gibt es nicht. Eine steigende Näherung dahin hat

keinen linearen, sondern den Kurvenverlauf einer Asymptote - einer

Kurve, welche sich einer Geraden (z.B. der x-Achse) stetig nähert,

doch ohne sie jemals zu berühren oder zu schneiden. Auf die Praxis

bezogen bedeutet dies, daß sich mit jeder weiteren

Annäherung der Effizienz an hundert Prozent deren weitere

Verbesserung überporportional erschwert. Wie man Verwaltungen

effizient beschäftigt, das verstehen unsere Politiker wohl

am

besten. Was geschieht eigentlich mit den sogenannten 'Kleinen

Anfragen', welche unsere Parlamentarier in Massen an die Regierung

richten? In Wahrnehmung ihrer Kontrollfunktion können sie die

Regierung auffordern, zu bestimmten Sachverhalten eine Stellungnahme

abzugeben. Ohne sich über die Effizienz ihrer eigenen

Tätigkeit Gedanken zu machen, verlangen sie Auskunft über

jene der anderen. Hier über Fortschritte zur Energieeffizienz in

einem Zeitraum von

1990 bis 2020, also über 30 Jahren. Doch statt konkrete

Vorschläge zu machen, wie und mit welchen Mitteln und

Maßnahmen und in welchen Bereichen unseres Lebens die

Energieeffizienz zu tragfähigen Umweltbedingungen zu verbessern

sei, fordern sie von der Regierung eine lineare Steigerung von

jährlich drei Prozent der Energieproduktivität -

jährlich drei Prozent weniger Aufwand für das jeweils gleiche

Ergebnis. Linear betrachtet und auf die parlamentarische Verwaltung

bezogen würde diese im Ergebnis nach 33,3 Jahren ohne irgend einen

Aufwand arbeiten und trotzdem die volle Leistung bringen. Ein Aberwitz,

welcher beweist, daß unsere Politiker im allgemeinen garnicht

wissen, worüber sie palavern. Eine lineare Steigerung der

Energieeffizienz auf ihren theoretischen Höchstwert = 100% (ein

Perpetuum mobile) gibt es nicht. Eine steigende Näherung dahin hat

keinen linearen, sondern den Kurvenverlauf einer Asymptote - einer

Kurve, welche sich einer Geraden (z.B. der x-Achse) stetig nähert,

doch ohne sie jemals zu berühren oder zu schneiden. Auf die Praxis

bezogen bedeutet dies, daß sich mit jeder weiteren

Annäherung der Effizienz an hundert Prozent deren weitere

Verbesserung überporportional erschwert.

Nirgends ist

ersichtlich, wo grüne Politiker eine praktische Maßnahme

umgesetzt haben, mit der sie sich beispielhaft und fortschrittlich

präsentieren und damit die Regierung vor sich hertreiben

könnten. Eine stete Mahnung an andere, es doch besser als bisher

zu machen, erscheint geradezu lächerlich und wirkt

abstoßend. Die Folge: immer mehr Bürgerinnen und Bürger

denken über die Effizienz von allgemeinen Wahlen nach, welche

zunehmend unter die 30%-Marke rutscht.

Hier stellt sich die

Frage nach einer Verbesserung der Effizienz von 'Kleinen Anfragen'.

Welchen Nutzen hat die Allgemeinheit davon, wenn eine Opposition

mittels Antwort auf 'Kleine Anfragen' üblicherweise von der

Regierung öffentlich mitgeteilt bekommt, was sie sowieso zu tun

gedenkt?

|

|

Grüne erkundigen sich nach

Verbesserung der Energieeffizienz

Berlin: (hib/VOM) Wie die Bundesregierung die

Energieeffizienz verbessern will, interessiert Bündnis 90/Die

Grünen in einer Kleinen Anfrage (16/4655). Die Bundesregierung

habe sich zum Ziel gesetzt, die Energieproduktivität bis 2020 im

Vergleich zu 1990 zu verdoppeln. Die bisherigen Fortschritte reichten

nicht aus, so die Fraktion. Zuletzt sei die Steigerung der

Energieproduktivität auf unter ein Prozent jährlich gesunken.

Um das Ziel zu erreichen, sei aber eine jährliche Steigerung von

drei Prozent erforderlich. Die Regierung soll sagen, wie Deutschland im

internationalen Vergleich bei der Energieproduktivität dasteht,

wie die vorhandenen Potenziale ausgeschöpft werden können und

wie die Effizienz von Elektrogeräten verbessert werden kann. Unter

anderem soll die Regierung zu dem Vorschlag Stellung nehmen, den

Stromverbrauch von Elektrogeräten im Standby-Modus auf maximal ein

Watt pro Gerät zu begrenzen. Auch die Effizienzanreize durch die

Stromsteuer soll sie beziffern. Ferner wird gefragt, was die Regierung

unternimmt, um die Energieeffizienz in Gebäuden zu verbessern und

welche Wirkungen sie sich vom geplanten Energiegebäudepass

verspricht.

|

|

Effizienter Umgang mit

Energie und Rohstoffen

würde sich zu einer Schlüsselfrage des 21. Jahrhunderts

entwickeln und wir würden nicht allein aus

ökologischen

Gründen mehr Ressourceneffizienz benötigen.

Dieser in der folgenden BMU-Mitteilung getroffenen Aussage ist durchaus

zuzustimmen. Aber wie vereinbaren sich das Sagen und Tun mit der

hiesigen Politik? Wer sich in deutschen Landen gezielt umschaut, kann

von der geforderten Ressourceneffizienz allenfalls das per

Erneuerbare-Energien-Gesetz fixierte und proklamierte Gegenteil

vorfinden. Woran läßt sich z.B. die Ressourceneffizienz bei

den über 20.000 gewaltigen Windrädern erkennen, welche

bezogen auf ihre geringfügige Auslastung und auf den von ihnen

produzierten Strom Eisen, Kupfer, Aluminium und andere knappe und teure

Ressourcen in einem Umfang verbrauchen, wie er zuvor nicht bekannt war?

Bei welchen Produktionen lassen sich diese hauptsächlich

benötigten Metalle durch elektrischen Strom aus Windenergie

ersetzten? Und können hektarweite Solaranlagen mit ihrem

bißchen Tagesstrom den für sie benötigten gewaltigen

Materialaufwand ausgleichen? Welche Solarzellenfabrik arbeitet

eigentlich völlig autark mit reinem Sonnenstrom aus ihrer eigenen

Photovoltaikanlage - Tag und Nacht? Und mit welcher

sich selber gesetzten Ressourceneffizienz-Vorgabe ist das neue vom

Bundesumweltministerium

gegründete 'Netzwerk Ressourceneffizienz' angetreten?

|

|

Gabriel:

Deutschland kann Weltmeister bei der Ressourceneffizienz werden

Neues Netzwerk

verknüpft Wirtschaft, Forschung und Politik

In Berlin ist heute das "Netzwerk

Ressourceneffizienz“ gegründet

worden. Die vom Bundesumweltministerium gestartete Initiative soll das

Know-how zum sparsameren Umgang mit Energie und Rohstoffen bündeln

und die Kommunikation zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

intensivieren.

"Das Netzwerk ist ein wichtiges Element unserer ökologischen

Industriepolitik. Denn der effiziente Umgang mit Energie und Rohstoffen

entwickelt sich zu einer Schlüsselfrage des 21. Jahrhunderts. Wir

brauchen mehr Ressourceneffizienz nicht allein aus ökologischen

Gründen. Die Weltmarktpreise für importierte Rohstoffe sind

im Euro-Raum zwischen den Jahren 2000 und 2005 um 81 Prozent gestiegen.

Langfristig werden nur solche Volkswirtschaften ökonomisch

erfolgreich sein können, die auf massive Effizienzsteigerungen

setzen. Deutschland hat die große Chance, bis zum Jahr 2020 zur

ressourceneffizientesten Volkswirtschaft der Welt zu werden“, sagte

Bundesumweltminister Sigmar Gabriel bei der Auftaktkonferenz.

Das "Netzwerk

Ressourceneffizienz“ soll Unternehmen, Ingenieure, Entwickler,

Forscher, Wissenschaftler, Ausbilder, Verbände und andere

Multiplikatoren wie Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen

verknüpfen. Die branchenübergreifende Plattform wird

Informationen über relevante Technologien und wissenschaftliche

Erkenntnisse sammeln und verbreiten. Außerdem sollen Studien und

Pilotvorhaben zu ausgewählten Fragestellungen entwickelt und auf

den Weg gebracht werden.

BMU Pressedienst Nr. 070/07 vom 12.03.2007

|

|

Dem eleganten

Jäger fehlt es zunehmend an Nistmöglichkeiten und

Lebensraum - teilt uns der Naturschutzbund NABU auf seiner Webseite

mit. Gemeint ist der Turmfalke, Vogel des Jahres 2007. Wenn er

rüttelnd über einer Wiese steht, weiß auch der Laie,

das ist der Turmfalke, so der Vogelschutzverein. Doch Wiesen und freie

Brachflächen werden in unserem Land zunehmend von hektarweiten und

spiegelnden Solarplatten sowie Monokulturen für die 'biologische'

Energiegewinnung abgedeckt. Ob ein in der Luft rüttelnder oder auf

dem nächsten Baum ansitzender Turmfalke da noch Mäuse und

anderes Kleingetier finden kann? Was tut der NABU dagegen? Auf seiner

Webseite wird man zu 'nature-rings.de'

verwiesen, um sich dort gegen eine Spende Vogel- und Tierstimmen

für das Handy aus dem Internt runterladen zu können. Von der

Alpendohle bis zum Wolf etc.! Danke lieber NABU für die

ausgesprochen praktische Gewissenserleichterung. Dem eleganten

Jäger fehlt es zunehmend an Nistmöglichkeiten und

Lebensraum - teilt uns der Naturschutzbund NABU auf seiner Webseite

mit. Gemeint ist der Turmfalke, Vogel des Jahres 2007. Wenn er

rüttelnd über einer Wiese steht, weiß auch der Laie,

das ist der Turmfalke, so der Vogelschutzverein. Doch Wiesen und freie

Brachflächen werden in unserem Land zunehmend von hektarweiten und

spiegelnden Solarplatten sowie Monokulturen für die 'biologische'

Energiegewinnung abgedeckt. Ob ein in der Luft rüttelnder oder auf

dem nächsten Baum ansitzender Turmfalke da noch Mäuse und

anderes Kleingetier finden kann? Was tut der NABU dagegen? Auf seiner

Webseite wird man zu 'nature-rings.de'

verwiesen, um sich dort gegen eine Spende Vogel- und Tierstimmen

für das Handy aus dem Internt runterladen zu können. Von der

Alpendohle bis zum Wolf etc.! Danke lieber NABU für die

ausgesprochen praktische Gewissenserleichterung.

Wenig schmeichelhaft, doch konkret sieht ein langjähriger

Beobachter der Vogelschutzszene die gegenwärtige Entwickling

aufgrund einer NABU-Studie über naturfeindliche Windkraftwerke.

Artenvernichtung deutlicher

eingestanden

sagt er. »Jetzt, wo es zu spät ist, ringt sich der

offizielle NABU als größter deutscher "Naturschutzverband"

offensichtlich auf Druck der unzufriedenen Basis dazu durch, die bisher

stets heruntergespielte, sogar abgestrittene Umwelt- und

Naturfeindlichkeit von Windkraftwerken deutlicher einzugestehen. Eine

neue NABU-Studie zur "Auswirkung von Windrädern

auf Vögel und Fledermäuse" ... «.

|

18.03.2007

|

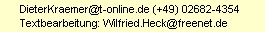

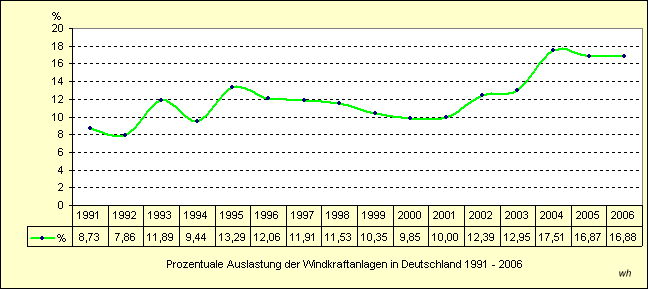

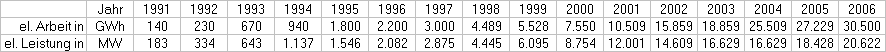

Miserable

Auslastung der riesigen Klimaschutzmaschinen. Weht der Wind oder

weht er nicht? Miserable

Auslastung der riesigen Klimaschutzmaschinen. Weht der Wind oder

weht er nicht?  Das

ist für Stromhändler nicht nur eine kurzfristig

interessierende Frage für den jeweils folgenden Handelstag an der

Strombörse sondern auch eine für WKA-Betreiber aus

längerer Sicht übers Jahr. Die mittlere Windstärke eines

Jahres, abhängig von der Großwetterlage und den lokalen

Standortbedingungen, bestimmt die elektrische Auslastung der

High-Tech-Riesenmaschinen in 100 m Höhe und mehr, somit auch den

monetären Ertrag. Das

ist für Stromhändler nicht nur eine kurzfristig

interessierende Frage für den jeweils folgenden Handelstag an der

Strombörse sondern auch eine für WKA-Betreiber aus

längerer Sicht übers Jahr. Die mittlere Windstärke eines

Jahres, abhängig von der Großwetterlage und den lokalen

Standortbedingungen, bestimmt die elektrische Auslastung der

High-Tech-Riesenmaschinen in 100 m Höhe und mehr, somit auch den

monetären Ertrag.

Weil es seit Anfang an klar ist, daß Betreiber oder Investoren

mit EE-Anlagen für Sonne und Wind keine Renditen auf dem freien

Markt erzielen werden, mußte für sie ein staatliches

Reglement geschaffen werden - das Erneuerbare- Energien-Gesetz. Es

verpflichtet einfach die Stromverbraucher zu einer kostendeckenden

Vergütung an die Betreiber für den elektrischen Strom, den