|

Naturstrom-

und Windkrafteuphorie in Deutschland und ihre Folgen

Aspekte gegen

Sichtbehinderung,

Lärm

und Zerstörung des Orts- und Landschaftsbildes in Verbindung

mit

der unökologischen und unwirtschaftlichen Nutzung

regenerativer

Energieträger. Hier finden Sie keine nach oben steigenden

Gewinnkurven, sondern die zunehmenden Probleme mit der Windkraft

Der ökologische

Energiemix - ein Mix

aus Lügen, Halbwahrheiten und Suggestionen

Wind-

und

Solarstromanlagen funktionieren nur im Zusammenspiel mit

konventionellen Wärmekraftwerken und sind daher im Prinzip

überflüssig. Sie können auch den

'gesetzlichen

Atomausstieg' nicht beschleunigen.

Jede Medaille hat zwei Seiten - hier sehen Sie die Rückseite der vorne polierten Medaille und finden fortlaufend eine Menge Informationen, kritische Kommentare, Pressespiegel und Beiträge im Zusammenhang mit der Nutzung der Windenergie. |

Europa

bei Nacht

und wo ist die Sonne - die unerschöpfliche Energiequelle? |

IPCC - der Weltklimarat - wer oder was ist das und welchen Zweck erfüllt er? |

Kathedralen

des Glaubens Windkraft in Canada |

Mit Windenergie

können Sie Ihre Heizung nicht betreiben  Kann Ihr Auto Windstrom tanken? Wo zu benötigen Sie ihn? Konventionelle Kraftwerke werden damit nicht ersetzt. |

| Havarien/Unfälle

mit

Windrädern in Deutschland und weltweit[*.xls] |

National

WindWatch Windkraftprobleme in aller Welt |

Effizienz-Schwindel

mit thermischen Solaranlagen |

Wattenrat

Ostfriesland Naturschutz für die Küste |

Forum

gegen die poitische Irrlehre vomTreibhauseffekt |

Das

Recht der Windanlagen |

Klimanotizen Klimawandel - normal oder nicht? |

Bürgerinitiative

Rheinhessen-Pfalz |

Informationen

einer Windkraftseite in Kanada |

| 27.05.2008 >>>hier die Fortsetzung im Datum nach oben | |

Das Regierungspräsidium in Gießen sowie sein Umweltdezernat lehnen den Beschluß der Stadt Wetzlar vom September 2005 -

gestützt durch ein Gutachten - auf Herausnahme des

Windvorranggebietes aus dem Regionalen Raumordnungsplan nicht nur ab,

sondern fordern sogar eine Verdoppelung des Gebietes nach Norden und

nach Westen und setzen die erforderliche Mindestwindgeschwindigkeit von

5 m auf 4 m/s herunter. Dies bedeutet, daß nicht nur Naunheimer

Gemarkung betroffen ist, sondern auch Niedergirmeser und Hermannsteiner

Gemarkung einbezogen werden. Die Ausdehnung nach Norden hat zur Folge,

daß der angrenzende Naunheimer Wald in Richtung Blasbach geopfert

wird! ...

Das Regierungspräsidium in Gießen sowie sein Umweltdezernat lehnen den Beschluß der Stadt Wetzlar vom September 2005 -

gestützt durch ein Gutachten - auf Herausnahme des

Windvorranggebietes aus dem Regionalen Raumordnungsplan nicht nur ab,

sondern fordern sogar eine Verdoppelung des Gebietes nach Norden und

nach Westen und setzen die erforderliche Mindestwindgeschwindigkeit von

5 m auf 4 m/s herunter. Dies bedeutet, daß nicht nur Naunheimer

Gemarkung betroffen ist, sondern auch Niedergirmeser und Hermannsteiner

Gemarkung einbezogen werden. Die Ausdehnung nach Norden hat zur Folge,

daß der angrenzende Naunheimer Wald in Richtung Blasbach geopfert

wird! ... So bitte nicht! Die Bürgerinitiative "Gegenwind" lehnt dieses Vorhaben entschieden ab und bittet die betroffene Bevölkerung aus vielerlei Gründen um Unterstützung.  Solarenergie schützt vor explodierenden Energiepreisen - behauptet die Solarwirtschaft.de

in ihrer Pressemeldung vom 22.05.2008. Unterstützung findet diese

Aussage vom Bund der Energieverbraucher. Wenn zwei derart kompetente

Institutionen diese Meinung vertreten, dann muß es ja wohl auch

stimmen. Oder vielleicht nicht? Die kritische Lektüre offenbart

diverse Ungereimtheiten: Der Beitrag trifft weder eine

Unterscheidung bei den unterschiedlichen Energieformen in der Gewinnung

noch beim ihrem Verbrauch. Insbesondere der Verbraucherverband sollte

da präzise argumentieren, um seine Glaubwürdigkeit nicht zu

verlieren. Eine weltweit wachsende Nachfrage nach Energie und eine

Verknappung fossiler Rohstoffe kann durchaus zu einer schnell

zunehmende Kostenbelastung der Verbraucher führen - kein Zweifel.

Aber wieso soll ausgerechnet Solarstrom diesem Trend entgegen laufen

und gemäß Angaben führender Solarforscher (welche?)

bereits in etwa sieben Jahren günstiger als konventioneller Strom

sein? Weil die Sonne keine Rechnung stellt und die Technologie zur

Nutzung von Sonnenenergie jedes Jahr billiger würde, so der

Lobbyist der Solarwirtschaft Carsten Körnig und »in

spätestens sieben Jahren ist Solarstrom vom eigenen Dach

günstiger als Gas- und Kohlestrom aus der Steckdose. Solarenergie

weist den Weg aus der Kostenfalle!«. Es ist schon erstaunlich,

wie ultimativ diese Wirtschaftsprognose formuliert ist. Diese Ultima

ratio ist einfach genial! Denn nachts oder an bewölkten und

regnerischen Tagen kostet der Solarstrom vom Dach nämlich

garnichts - weil es zu diesen Zeiten mangels Sonnenschein einfach

keinen gibt. Dafür muß wirklich niemand bezahlen. Und das gilt bereits heute und nicht erst in sieben Jahren.

Ein grandioser Weg aus der 'Kostenfalle'. Solarenergie schützt vor explodierenden Energiepreisen - behauptet die Solarwirtschaft.de

in ihrer Pressemeldung vom 22.05.2008. Unterstützung findet diese

Aussage vom Bund der Energieverbraucher. Wenn zwei derart kompetente

Institutionen diese Meinung vertreten, dann muß es ja wohl auch

stimmen. Oder vielleicht nicht? Die kritische Lektüre offenbart

diverse Ungereimtheiten: Der Beitrag trifft weder eine

Unterscheidung bei den unterschiedlichen Energieformen in der Gewinnung

noch beim ihrem Verbrauch. Insbesondere der Verbraucherverband sollte

da präzise argumentieren, um seine Glaubwürdigkeit nicht zu

verlieren. Eine weltweit wachsende Nachfrage nach Energie und eine

Verknappung fossiler Rohstoffe kann durchaus zu einer schnell

zunehmende Kostenbelastung der Verbraucher führen - kein Zweifel.

Aber wieso soll ausgerechnet Solarstrom diesem Trend entgegen laufen

und gemäß Angaben führender Solarforscher (welche?)

bereits in etwa sieben Jahren günstiger als konventioneller Strom

sein? Weil die Sonne keine Rechnung stellt und die Technologie zur

Nutzung von Sonnenenergie jedes Jahr billiger würde, so der

Lobbyist der Solarwirtschaft Carsten Körnig und »in

spätestens sieben Jahren ist Solarstrom vom eigenen Dach

günstiger als Gas- und Kohlestrom aus der Steckdose. Solarenergie

weist den Weg aus der Kostenfalle!«. Es ist schon erstaunlich,

wie ultimativ diese Wirtschaftsprognose formuliert ist. Diese Ultima

ratio ist einfach genial! Denn nachts oder an bewölkten und

regnerischen Tagen kostet der Solarstrom vom Dach nämlich

garnichts - weil es zu diesen Zeiten mangels Sonnenschein einfach

keinen gibt. Dafür muß wirklich niemand bezahlen. Und das gilt bereits heute und nicht erst in sieben Jahren.

Ein grandioser Weg aus der 'Kostenfalle'. Geschickt deklariert der BSW für den oberflächlichen Leser die per EEG auf alle Stromkunden umzulegende Einspeisegebühr in eine »auf den Energiepreis aller Verbraucher umgelegte, vorübergehende Anschubfinanzierung zwecks Markteinführung der Solartechnik« um, welche »nach Berechnungen des BSW-Solar nicht einmal ein Prozent der in den nächsten Jahren zu erwartenden Kosten jedes Durchschnittshaushaltes für den Bezug fossiler Energie« ausmachen würde. Und im letzten Jahr hätte die monatliche Solarumlage nach Angaben des BSW-Solar rund einen Euro je Haushalt und Monat betragen. Aber wo präsentiert der Verein seine Berechnungen?  Wäre es eine echte Anschubfinanzierung, dann sollten die Einspeisegebühren zügig gesenkt und bis in sieben Jahren abgeschafft sein - weil ja dann Solarstrom billiger als Gas- und Kohlestrom ist. Die Wirklichkeit ist dagegen anders. Das EEG garantiert eine 20jährige, von allen Stromkunden hochsubventionierte Vergütung auch für jeden, der neu als Solarstromanbieter im Netz hinzutritt. Und weil kein absolutes Ende der EEG-Finanzierung und keine absolute Anzahl von EEG-Einspeisern festgelegt sind, können in vielen Folgejahren noch beliebig viele Solarteure ans Netz gehen und kassieren. Ein Auto schiebt man nur kurzzeitig an - bis es selbständig fährt. Wer es schon einmal getan hat weiß, wie schnell die Erschöpfung einsetzt. Nicht anders ist es mit der 'Anschubfinanzierung' für Solarstrom durch die Volkswirtschaft. Und die angebliche Ein-Euro-Solarumlage/Monat? Ist das nicht der Mehrbetrag, den viele Rentner gerade mal aus ihrer letzten Rentenerhöhung erzielen? Für Strom, mit dem sie nicht einmal ihre Stube warm halten können. Auch der Bund der Energieverbracuher kommt zu Wort: »Solarenergie ist einer der wichtigsten Verbraucherschützer der Zukunft. Jeder Energieverbraucher spürt, dass Benzin, Strom und Heizkosten unaufhaltbar teurer werden. Um den gravierenden Folgen der Ölverknappung zu entkommen, gibt es nur einen einzigen Ausweg: den schnellstmöglichen Ausbau erneuerbarer Energien", so Aribert Peters, Vorsitzender des Bunds der Energieverbraucher. Für rund eine Million Verbraucher seien die Kostensteigerungen bereits letztes Jahr nicht mehr bezahlbar gewesen und hätten zu einer Sperrung von Gas oder Strom geführt« - so der Physiker. Aber was hat Solarstrom mit einer Ölverknappung zu tun? Ob der oberste Verbraucherschützer etwa sein Auto mit Solarstrom betreibt und daher Treibstoff einspart? Und ob er seine Heizung mit Solarstrom befeuert? Wo ist die Anleitung des Bundes der Energieverbraucher, wie man mit Hilfe von Solarstrom einer Sperrung von Gas und Strom des Energieversorgers beruhigt entgegen sehen kann? Für den Unsinn sei ihm hier die Auszeichnung "Dummkopf des Monats" verliehen. |

|

| 19.05.2008 | |

Selber dumm oder gezielte Volksverdummung?

Strom aus Windkraftanlagen sei heute bereits kostengünstiger als

fossile Energieträger - das behauptet Prof. Dr. Joachim

Peinke, Physiker an der Universität Oldenburg und Sprecher von

ForWind, dem Zentrum für Windenergieforschung der

Universitäten Oldenburg und Hannover. Bei seiner Abschätzung

geht er von den derzeitigen Kosten für Rohöl aus und

vergleicht sie mit den Kosten für Windenergie. Bei einem aktuellen

Rohölpreis von umgerechnet 73 Euro pro Barrel und einer

angenommenen Effizienz bei der Energiewandlung von 50 Prozent

lägen die Kosten für eine Kilowattstunde (kWh) bei 9,12 Cent

gegenüber 8 Cent pro kWh für Windenergie. Würde man

neben dem Rohölpreis die Aufarbeitung des Rohöls in

Raffinerien, den Transport zum Kraftwerk, Kraftwerkskosten und

Umweltkosten berücksichtigen, dann wären sie noch höher.

Zudem sei davon auszugehen, dass der Preis für Rohöl, aber

auch für andere fossile Energieträger wie Gas und Kohle

zukünftig ansteige - so der Professor für 'Forwind'.

Nachzulesen in einem Beitag für das Juraforum.de vom 08.05.2008. Selber dumm oder gezielte Volksverdummung?

Strom aus Windkraftanlagen sei heute bereits kostengünstiger als

fossile Energieträger - das behauptet Prof. Dr. Joachim

Peinke, Physiker an der Universität Oldenburg und Sprecher von

ForWind, dem Zentrum für Windenergieforschung der

Universitäten Oldenburg und Hannover. Bei seiner Abschätzung

geht er von den derzeitigen Kosten für Rohöl aus und

vergleicht sie mit den Kosten für Windenergie. Bei einem aktuellen

Rohölpreis von umgerechnet 73 Euro pro Barrel und einer

angenommenen Effizienz bei der Energiewandlung von 50 Prozent

lägen die Kosten für eine Kilowattstunde (kWh) bei 9,12 Cent

gegenüber 8 Cent pro kWh für Windenergie. Würde man

neben dem Rohölpreis die Aufarbeitung des Rohöls in

Raffinerien, den Transport zum Kraftwerk, Kraftwerkskosten und

Umweltkosten berücksichtigen, dann wären sie noch höher.

Zudem sei davon auszugehen, dass der Preis für Rohöl, aber

auch für andere fossile Energieträger wie Gas und Kohle

zukünftig ansteige - so der Professor für 'Forwind'.

Nachzulesen in einem Beitag für das Juraforum.de vom 08.05.2008. Was ist unklug an dieser Behauptung? Der einfache Vergleich einer Kilowattstunde aus Windenergie mit einer Kilowattstunde aus Rohöl. Weshalb sollte man diesen Vergleich nicht machen? a) Weil es in Deutschland keine Rohölkraftwerke gibt. Die sind längst eingemottet oder außer Betrieb. b) Um den Betrieb von Windkraftanlagen zu gewährleisten, sind sogenannte Schattenkraftwerke mit der gleichen installierten Leistung erforderlich. Bezogen auf ein Jahr sind Windkraftwerke nur zu 17% der Jahresstunden ausgelastet, die restlichen 83% müssen fossil betriebene Kraftwerke leisten. Für den schnellen Ausgleich der schwankenden Windleistungen zwischen Null und Maximum stehen Gaskraftwerke quasi im Standby-Betrieb, bzw. im Parallelbetreib bereit. Für den sachdienlichen Vergleich ist daher eine Kilowattstunde als Strommix aus der Summe von 17%-Anteil aus Windkraftanlagen und 83%-Anteil aus Gaskraftwerken mit der Kilowattstunde, welche zu 100% aus einem Kohlekraftwerk stammt, heranzuziehen - und nicht noch fälschlicherweise mit jener von Rohölkraftwerken. Das sollte der für Forwind arbeitende Physiker eigentlich wissen. Der direkte Vergleich einer Kilowattstunde elektrischen Stromes aus EE-Anlagen mit der aus konventionellen Kraftwerken wird immer hinken - oder gar wie ein Einbeiniger humpeln! Denn ohne herkömmliche Kraftwerke gäbe es aus technischen Gründen gar keinen EE-Strom im Netz. EE-Anlagen sind nicht 'netzlastfähig', d.h. sie können selber keinen Netzbereich autark versorgen. Denn dazu müßten sie zu jeder Zeit und bei jeder Belastung stets die gleiche Netzspannung produzieren. Weil aber Sonne und Wind weder regelmäßig, weder bedarfsgercht noch steuerbar zur Verfügung stehen, funktioniert eine selbständige Spannungshaltung von EE-Anlagen nicht. Deshalb gibt es trotz der ca. 20.000 Windkraftanlagen in Deutschland nicht mal ein einziges Dorf, welches sich unabhängig vom herkömmlichen Netz geschaltet hat und sich autark aus EE-Stromerzeugern versorgt. Die Forderung nach einer Energiewende aus '100% erneuerbare Energien' an die Politik - welche u.a. der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) unverdrossen unter das Volk verbreitet, wird niemals erfüllbar sein. Warum nicht? Ganz einfach: Weil es bereits den 100%-Strommix nicht geben kann. Wenn nachts und zu anderen Zeiten keine Sonne scheint, dann kann auch niemand Solarstrom mit Wind- oder Biostrom mixen. Weht kein Wind, dann geht dies auch umgekehrt nicht. Nicht einmal ein Ingenieur, für den sonst nix zu 'schwör' ist, kann dies. Mit der Annahme, der 100%-Ökostrommix hätte einen 40%igen Wind-, einen 40%igen Bio- und einen 20%igen Solaranteil, würde bereits regelmäßig jede Nacht der solare Anteil am Gesamt-Ökomix ausfallen. Wer bestimmt dann, wie die verbleibenden 80% gleichberechtigt unter den Verbrauchern verteilt werden? Und wenn dann auch noch der Wind ausbleibt? Gute Nacht Deutschland. Ohne herkömmliche und entsprechend leistungsfähige Kraftwerke würde ein industrialisiertes und zivilisiertes Europa garnicht funktionieren. Damit es aber geht, haben wir europaweit ein Verbundnetz, welches allen Menschen in der EU stets eine gleichbleibende Netzspannung sicherstellt. Weil dies in unserer Zeit so selbstverständlich ist, wissen dies nur jene, welche sich damit befassen. Die Partner in diesem Netz sind länderweit verteilt und haben sich zu einer Gemeinschaft, der UCTE, zusammengeschlossen. Wie in jeder Gemeinschaft gelten auch da einzuhaltende Regeln. Eine davon ist die Bereitstellung von Kraftwerken für die allgemeine Stromversorgung, eine weitere die Vorhaltung von Reserveleistung bei Ausfall eines Kraftwerks und eine weitere, aber wichtige, die Vorgabe über den Netzaufbau nach einem landes- oder europaweiten Blackout. Für dieses, bisher recht seltene, aber gut mögliche Vorkommnis bilden EE-Anlagen, wie sie deren Lobby und viele Politiker massenweise fordern, das 'fehlende Bein' im Ablauf der Dinge. Einfach einschalten geht da nicht. In der Kurzfassung der Studie »Wiederaufbau von Übertragungsnetzen nach Großstörungen« wird gleich zu Beginn auf die Probleme hingewiesen, welche von den EE-Erzeugungsanlagen ausgehen. Ein zuverlässiger und sicherer Betrieb der Höchstspannungsnetze durch die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) sei in den letzten Jahren schwieriger geworden. »Durch den zunehmenden Stromhandel und der immer weiter steigenden Einspeisung aus erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen, insbesondere aus Windenergieanlagen, nehmen die Belastungen der Höchstspannungsleitungen der deutschen, aber auch der europäischen ÜNB stark zu. Es müssen große sowie schnell wechselnde Energiemengen vermehrt zu meist erzeugungsfernen Verbraucherschwerpunkten transportiert werden. Diese auftretenden horizontalen Lastflüsse bringen neben zusätzlichen Netzverlusten auch die Gefahr des Stabilitätsverlustes mit sich« - so die Autoren, welche ein Simulationsmodell für den Netzaufbau erstellen. Und weiter: »Erschwerend kommt hinzu, dass die regenerativ bedingten Lastflüsse teilweise nur ungenau vorhergesagt werden können. Für die Bereitstellung der notwendigen zusätzlichen Ausgleichsenergie kommt es in den Regelzonen zu einem starken Anstieg der Regelvorgänge in den Kraftwerken, welche an der Frequenz-Leistungsregelung beteiligt sind. Diese Entwicklung hat zu einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Störungen im Allgemeinen als auch von Großstörungen im Besonderen geführt. Mehrere Großstörungen in den letzten Jahren ... haben die Öffentlichkeit für dieses Thema sensibilisiert...«. Wer sich sich der Mühe unterzieht, diese auch für Nichtfachleute doch recht verständliche Studie zu lesen, möge danach einmal darüber nachdenken, wie der Wiederaufbau der elektrischen Spannung - und darum geht es - mit 20.000 MW Windleistung funktionieren soll, wenn sie zu diesem Augenblick schlicht nicht zur Verfügung steht. Windkraftanlagen bilden inzwischen den größten Teil im deutschen Kraftwerkspark, welcher von den betreibenden Technikern der 'nicht einsetzbaren Leistung' zugeordnet wird. Das ist keine Böswilligkeit dieser Leute, sondern teure Wirklichkeit für den Stromnutzer, welche bei fortschreitendem Ausbau dem landesweiten Blackout entgegen eilt. Daher gibt es keine andere Wahl, als den gegenwärtigen Bau von Kohlekraftwerken voranzutreiben - nicht nur zwecks Stromlieferungen, sondern auch zur Netzspannungsstabilisierung, quasi als Funktionsgarantie für eine verläßliche Stromversorgung. Schließlich sollen ja unsere Nuklearkraftwerke außer Betrieb gehen. Und wer meint, mit EE-Kraftwerken ließe sich das Klima 'schützen', soll daran denken, daß unser industrialisiertes Land dies nur mit verläßlichem Strom kann. |

|

| 18.05.2008 | |

Kabel oder Freileitung? Stand der Technik oder

Beherrschung der Technik?

»Eine (Teil-)Verkabelung im österreichischen 380

kV-Ring ist

nicht Stand der Technik. Die VERBUND-Austrian Power Grid AG (APG) kann

für ein solches Experiment keine Verantwortung

übernehmen« - so die Aussage des Unternehmens zu der

für Österreich und der UCTE notwendigen

Salzburgleitung.

Kabel oder Freileitung? Stand der Technik oder

Beherrschung der Technik?

»Eine (Teil-)Verkabelung im österreichischen 380

kV-Ring ist

nicht Stand der Technik. Die VERBUND-Austrian Power Grid AG (APG) kann

für ein solches Experiment keine Verantwortung

übernehmen« - so die Aussage des Unternehmens zu der

für Österreich und der UCTE notwendigen

Salzburgleitung. Wie sieht es in Deutschland aus? Wenn einst die mit Windkraftanlagen in der Nord- und Ostsee produzierte elektrische Leistung mit möglichst geringen Verlusten auch in den Ballungsräumen des Binnenlandes ankommen soll, dann bedarf es dafür neue Höchstspannungsleitungen. Windstrom ist teurer Strom und die Verluste müssen schon aus diesem Grund möglichst gering sein und nicht dazu dienen, die Umgebung aufheizen. Elektrische Verluste sind direkt poportional zur Leitungslänge und die zu überbrückenden Entfernungen liegen bei mehreren hundert Kilometern. Die Diskussion, ob Kabel oder Freileitung ist längst in Gang. Gestritten wird darüber, ob es neue Höchstspannungsleitungen in der Landschaft oder eine Erdverlegung per Kabeltrassen geben soll. 400 kV-Überland-Transportleitungen (Stromautobahnen) dürften insbesondere jenen, die sich mit der Problematik befassen, zumindest von der Anschauung her bekannt sein. Weniger oder völlig unbekannt sind Kabeltrassen für Höchstspannungsübertragungen. Das mag der Grund dafür sein, daß die Funktion und Wirkungsweise eines Kabels einfach mit der einer Freileitung gleichgesetzt werden. Überlandleitungen sind in der Bevölkerung unbeliebt, Kabel dagegen unsichtbar und weniger umstritten. Doch die technische Handhabung und ihr Betrieb sind anders. Freileitungen sind schnell errichtet und in Betrieb genommen, Kabel der Höchstspannungsebene sind zwar (ein teurer) Stand der Technik, aber nicht unbedingt Stand der Beherrschung. Ähnlich unsicher wie Windkraftanlagen für die Stromerzeugung sind Höchstspannungskabel großer Länge für den Stromtransport. Und um die Übertragung auf große Entfernungen geht es bei der hitzigen Diskussion. Wahlkreisbetroffene Politiker versuchen dabei in opportunistischer Manier die mehrheitliche Meinung im Volk auszuloten und für sich zu nutzen. Argumente von Vertretern der jeweiligen Pro- und Kontra-Partei sind für Otto Normalbürger mangels fachlicher Kenntnisse selten nachvollziehbar und er sieht sich dann gezwungen, einer (demokratischen) Mehrheit unterzuordnen. Dementsprechend ist das 'Niedersächsische Erdkabelgesetz' zustande gekommen. Technische, auf Effizienz basierende Gründe für dieses Gesetz gibt es nicht. Hinterher werden die Bürger auch für diese Form der Verschwendung wieder in ihr Portemonnaie greifen dürfen. Die mit einer Erdverkabelung gelösten Konflikte wird sie dereinst teuer zu stehen kommen. Doch sie haben es ja mehrheitlich so gewollt - wird man ihnen dann vorhalten. Aufklärung ist eben nicht Sache unserer Politiker, eher die gezielte Volksverdummung. Das die Verkabelung in Österreich befürwortende Abschlußdokument der KEMA-Studie listet in seiner Faktensammlung zum Stand der Technik bei HöS-Kabeln die technischen Möglichkeiten auf und sieht u.a. keine erkennbaren Probleme, welche »auf einen systematischen technischen Fehler schließen lassen«. Nun, für einen Ingenieur ist nix zu schwör, und Ingenieure der KEMA in Dresden sind es, welche die Studie erstellten. Den Stand der Technik beschreiben sie als »den technisch und wirtschaftlich realisierbaren Fortschritt«. Doch Fortschritt muß beherrschbar bleiben. Im Gegensatz zum Netzbetreiber sind für die Autoren keine grundsätzlichen Risiken feststellbar. Und hier setzt die Problematik ein: Planen, Errichten und Bezahlen einer Höchstspannungstrasse - das läßt sich mit Hilfe der Politik wunderbar regeln. Funktioniert dies auch für den jahrzehntelangen Betrieb von Höchstspannungskabeln? Findet sich in Zeiten des Mangels an Ingenieuren, Technikern und sonstigen Fachkräften überhaupt genügend Personal, um den störungsfreien Netzbetrieb ununterbrochen und verläßlich aufrecht zu halten? Darf man da, quasi als Vorreiter, die allerneueste Technik für ein mit der höchstmöglichen Versorgungssicherheit auszustattendes System anwenden oder empfiehlt es sich, doch besser auf jahrzehntelange Technik- und Betriebserfahrungen anzuknüpfen? Gemäß der EON-Darstellunghatten einst bei dem europaweiten Stromausfall am 04.11.2006 zwei Mitarbeiter der Leitstelle aufgrund einer falschen Einschätzung irrtümlich gehandelt. Sie hatten die gezielte Abschaltung einer wichtigen über die Ems führenden Höchstspannungsleitung durchzuführen. Ein Kabeldefekt kommt unvorbereitet.  In der Replik auf die Machbarkeitsuntersuchung vermißt die APG u.a. die »Berücksichtigung der Netzbetriebssicherheit im 380 kV-Ringsystem« und eine »qualitativ tiefgehende Untersuchung der Kabeltechnik«. Das Netzbetreiberunternehmen sieht zudem den Stand der Technik anders als die Autoren der Studie. Auch das Verfügbarkeitsrisiko sei falsch berechnet und die Leistungsfähigkeit des Kabels zu hoch angegeben und als Konsequenz dessen Dimensionerung zu gering bemessen. Desweiteren gäbe es unterschiedliche Angaben über die Ausfallwahrscheinlichkeit zwischen der KEMA-Deutschland und der KEMA in USA. Ein Schwerpunkt bei Kabelschäden liegt bekantermaßen bei den Muffen, den Verbindungsstellen zweier Enden. Kabel können auch explodieren und unterirdische Reparaturen sind sehr aufwändig mit hohem Zeitbedarf verknüpft. Für die APG ist Höchstspannungsverkabelung im 380 kV-Ring ein »unverantwortliches Experiment« und daher »nicht vereinbar mit dem gesetzlichen Auftrag zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit zu leistbaren Netztarifen«. Weitere Infos: hier.... Gleichgültig, ob man Befürworter oder Gegner der Höchstspannungskabel ist - ersichtlich ist der fachlich nicht ausgestandene Streit zu diesem Thema. Was irgendwie auch an die weltweiten Diskussionen der Klimaforscher erinnert. Weshalb sollte ein Versorgungsunternehmen Risiken übernehmen, zu denen es in den eigenen Reihen keine langjährigen Forschungen und Erkenntnisse gibt und zu denen es keine Betriebserfahrungen hat? Freileitungen lassen sich im Fehlerfall schnell reparieren, das notwendige Reparaturgestänge und Ersatzteile sind meist innerhalb weniger Stunden verfügbar. Aber für ein im unterirdischen Tunnel explodiertes 400 kV-Kabel auch? Derartige Ausfälle können bis zur Wiederherstellung Monate dauern - an einer europawichtigen 'Stromautobahn'. Auf der Webeite des CDU-Abgeordneten Hans-Jörn Arp, MdL in Schleswig-Holstein, kann man nachlesen, wie er das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Schleswig vom 12. Februar 2008 begrüßt: Zitat: "Das Oberverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil die schon immer von der CDU vertretende Position bestätigt: Die Mehrkosten durch die flächendeckende Verlegung von Erdkabeln dürfen nicht auf alle Stromkunden umgelegt werden. Wir begrüßen daher die Schleswiger Entscheidung ausdrücklich“, so Arp. Diese Entscheidung schaffe Rechts- und damit Planungssicherheit für alle Beteiligten. Das Urteil sei im Sinne der Endverbraucher, die stark unter den Strompreiserhöhungen der letzten Zeit gelitten hätten. Zusätzliche unverhältnismäßige Kosten durch die Verlegung von Erdkabeln müssten daher von ihnen ferngehalten werden. "Das wird durch dieses Urteil erreicht“, so Arp. Auf der anderen Seite, so betonte Arp, müsse und könne jetzt dafür gesorgt werden, dass die Windkraftanlagen zügig an Netz gehen«. Zitat Ende. Wohin kann diese Entscheidung führen? Werden Netzbetreiber noch Lust an ihrer bisherigen Tätigkeit haben, wenn sie vom Gesetzgeber gezwungen werden, Netze zu bauen, deren Kosten sie nicht umlegen und für deren sichere Betriebsweise sie nicht einmal garantieren können? Am besten bieten sie es gleich auf dem freien Markt an - so lange sie noch einen guten Preis erzielen können. Die sichere Betriebsführung und die Bereitstellung des fachlich geeigneten Personals kann ja dann auch der Gesetzgeber übernehmen. Vielleicht denken aber auch Investoren für Offshore-Windparks erst einmal darüber nach, ob sie das Risiko längerer Ausfälle eines 400 kV-Kabels auf sich nehmen, bevor sie ihre Anlagen daran anschließen. |

|

| 17.05.2008 | |

Die

grüne Spitzenpolitikerin und ehemalige

parlamentarische Staatsekretärin beim BMU Margareta

Wolf macht jetzt auf 'Klimaschutz' mittels Kernenergie. So

verbreitet es heute die WELT online.

Ein bißchen Stöbern auf ihrer Webseite

führt schnell zu ihrem ausführlichen Thema "Klimawandel und globale

Verantwortung".

Und siehe da, die Frau ist sich nicht zu schade, Kritiker

der politischen Lehre des anthropogen verursachten,

CO2-bedingen

Klimawandels als "Klimaleugner" in eine ganz fiese Ecke zu stellen. Mit

dieser Wortschöpfung sollen Kritiker der ebenso politisch

inszenierten

Angstmache zwecks fiskalischer Ausbeutung auf die unterste Ebene

unserer Gesellschaft verbannt werden. Aber der Begriff ist bereits

falsch:

Die

grüne Spitzenpolitikerin und ehemalige

parlamentarische Staatsekretärin beim BMU Margareta

Wolf macht jetzt auf 'Klimaschutz' mittels Kernenergie. So

verbreitet es heute die WELT online.

Ein bißchen Stöbern auf ihrer Webseite

führt schnell zu ihrem ausführlichen Thema "Klimawandel und globale

Verantwortung".

Und siehe da, die Frau ist sich nicht zu schade, Kritiker

der politischen Lehre des anthropogen verursachten,

CO2-bedingen

Klimawandels als "Klimaleugner" in eine ganz fiese Ecke zu stellen. Mit

dieser Wortschöpfung sollen Kritiker der ebenso politisch

inszenierten

Angstmache zwecks fiskalischer Ausbeutung auf die unterste Ebene

unserer Gesellschaft verbannt werden. Aber der Begriff ist bereits

falsch:a) Das Klima kann niemand leugnen, es ist einfach da. b) Wissenschaftler, die eine von der UN postulierte politische Lehre ständig hinterfragen, sind stets die besseren. Dieses Tun sollte man auch führenden Politikern unterstellen können. Wer täglich divergierende Meinungen - wissenschaftlich begründet - auf dem Monitor bekommt, weiß, daß es über die Ursachen des Klimawandels erst noch eine Unmenge zu forschen und zu bereden gibt. Dafür sorgen nicht nur einige wenige 'Klimaleugner', sondern mehr Wissenschaftler auf der Welt, als IPCC sie beschäftigt. Nun, man lese die WELT-online samt angefügten Lesermeinungen - und dann dürfen wir die Dame zu jenen zählen, die sich politisch lieber selbst als ihren Absolutheitsanspruch zur bevorstehenden 'Klimakatastrophe' verleugnen.  Windenergie

ist eine Mogelpackung

- das ist die Erkenntnis des FDP-Politikers in NRW, Gerhard Papke.

"Aufgrund harter Fakten ist die FDP zu der Einschätzung

gekommen,

dass die Nutzung von Windindustrieanlagen im Binnenland eher den

Charakter einen großen ökologischen Mogelpackung

hat, als

dass diese Anlagen einen wirklich nennenswerten Beitrag zu einer

sicheren Energieversorgung oder gar zu einer CO2-Minderungsstrategie

leisten könnte" betonte er in seiner Rede die kritische

Haltung

der Liberalen zum Ausbau der Windräderanlagen in NRW." Hier weiter lesen ... Windenergie

ist eine Mogelpackung

- das ist die Erkenntnis des FDP-Politikers in NRW, Gerhard Papke.

"Aufgrund harter Fakten ist die FDP zu der Einschätzung

gekommen,

dass die Nutzung von Windindustrieanlagen im Binnenland eher den

Charakter einen großen ökologischen Mogelpackung

hat, als

dass diese Anlagen einen wirklich nennenswerten Beitrag zu einer

sicheren Energieversorgung oder gar zu einer CO2-Minderungsstrategie

leisten könnte" betonte er in seiner Rede die kritische

Haltung

der Liberalen zum Ausbau der Windräderanlagen in NRW." Hier weiter lesen ... Zu dem ersten 'Stammtisch Windindustrie NRW' lädt In etwa einem Monat der BWE-Regionalverband Rheinland am 19.06.2008 19.30 Uhr ins Brauhaus Wuppertal ein. Nordrhein-Westfalen gehöre zu wichtigsten Zentren von Zulieferbetrieben der Windindustrie. Große Unternehmen wie zum Beispiel die Windergy AG, Bosch Rexroth AG oder auch Jahnel-Kestermann würden aus NRW die ganze Welt mit Getrieben für Windkarftanlagen beliefern. Von der Schraube bis zur Steckverbindung; von der Planung bis zum Aufbau kämen die Industrieprodukte und Dienstleistungen für Windkraftanlagen aus dem ehemaligen Kohleland - so die Ankündigung. Na gut, könnte man darauf antworten. Aber warum funktioniert diese WKA-Industrie nur mit hohen Subventionen, welche bei anderen Energieträgern zurückgefahren werden müssen? Windkraft gegen Kohlekraft - kann das funktionieren? Mit Kohle kann man verläßlichen elektrischen Strom erzeugen, mit ständig wechselnden Winden keinesfalls. Windkraftanlagen benötigen daher im gemeinsamen Netz die Kohlekraftwerke, und nicht umgekehrt. Also kommen Windkraftanlagen nur hinzu und nicht anstatt. Das Hinzutreten von Windkraftanlagen führt zu einer Verschlechterung der Effizienz und daher gleichzeitig zu einem CO2-Mehrausstoß der Kohlekraftwerke. In Kurzform: der Betrieb von CO2-freien Windkraftanlagen hebt die Wirkung von auf optimale Effizienz und CO2-Minderung getrimmten Kohlekraftwerke wieder auf. Für den Politiker Papke dürfte es schwierig sein, einen Sachverhalt, welcher zudem mehr der Allgemeinheit, dagegen weniger den einzelnen Unternehmen dient, den Leuten beim BWE-Stammtisch überzeugend 'rüber zubringen'. Da geht es hauptsächlich ums Geldverdienen und wohl auch um Arbeitsplätze, weniger um den Nutzen des Windstromes für die Allgemeinheit samt dessen Probleme bei der Verteilung und Versorgung. Aber die Politiker haben sich einst diese Flasche mit dem Geist der Subventionen selber aufgemacht...  Studie zu Niederlausitzer Windkraftanlagen vorgelegt -

Naturforscher fordern strengen Vogelschutz

Studie zu Niederlausitzer Windkraftanlagen vorgelegt -

Naturforscher fordern strengen VogelschutzNiederlausitz: Die Niederlausitz verträgt keine neuen Windparks mehr. Dies ist das Fazit einer naturschutzfachlichen Studie der Arbeitsgemeinschaft Berlin-Brandenburger Ornithologen. Die Stromerzeugung mit Hilfe des Windes in der Region weiter zu steigern, ist demnach nur noch möglich, wenn bestehende Anlagen aufgerüstet würden. Für neue Windräder fordern die Naturschützer strenge Vorgaben für die Abstände zu Nahrungsgründen, Neststandorten und Schlafgewässern der Lausitzer Brutvögel. Hier weiter lesen ... |

|

| 16.05.2008 | |

Die

Brandenburger 'Volkinitiative Windrad' fühlt

sich gestärkt - bei ihr ist eine Grußbotschaft aus

Frankreich eingegangen:

Die

Brandenburger 'Volkinitiative Windrad' fühlt

sich gestärkt - bei ihr ist eine Grußbotschaft aus

Frankreich eingegangen:  Mesdames et messieurs les

opposants aux aérogénérateurs du

Brandenburg, nous sommes de tout coeur avec vous dans votre lutte:

- les

aérogénérateurs

détruisent les paysages naturels (et nous avons besoin de

beaux

paysages, ils nous nourrissent autant qu'un bon petit plat!)- c'est de l'argent public détourné au profit des seuls promoteurs, (Notre

association Urgence Nature tente de protéger les derniers

massifs montagneux de Lozère qui sont convoités

par les

promoteurs éoliens.

En France, les pro-éoliens montrent votre pays en exemple. Ils disent que chez vous, grâce à l'éolien, "tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes". Un mensonge de plus!!) Continuons

à lutter! Amitiés à vous tous.

Urgence Nature, 48250 la Bastide Puylaurent, Lozère - France Mit dem weltweiten

Wachstum der Nutzung der Windenergie verbreitet sich gleichzeitig der

Widerstand dagegen. Im Jahr 2008 habe die installierte Leistung

erstmals die 100.000 MW-Marke überschritten - meldet IWR,

das Organ der EE-Industrie. Nicht weniger bedeutsam sind die Meldungen

über die dagegen anstehenden Kritiken aus dem englischen

Sprachraum. »As Wind Power Spreads, It Meets

Resistance«

verbreitete die Süddeutsche Zeitung in ihrer Beilage aus der

'New

York Times' vom 31. März 2008.

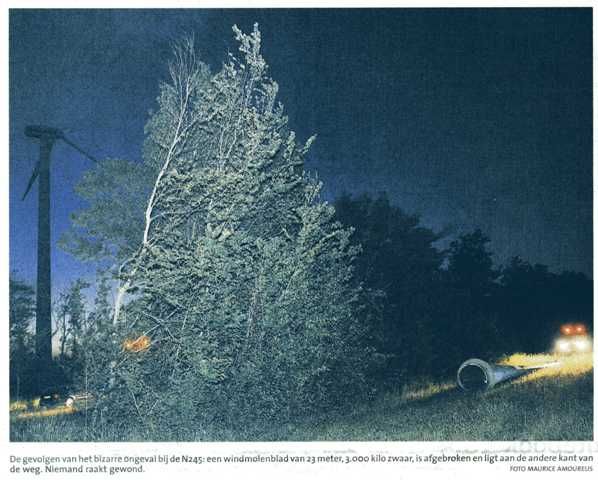

In

nordwestlichen Holland ist

ein Rotorblatt abgebrochen, über die Nationalstraße

N 245

geflogen und im nebenstehendem Gebüsch gelandet. Verletzt

wurde

niemand, weil gerade kein Fahrzeug vorbeikam. Aber fallende Turbinen

seien in Holland kein ungewöhnlicher Anblick - so ein

Beobachter.

In 2007 seien drei Anlagen zu Boden gegangen.

In

nordwestlichen Holland ist

ein Rotorblatt abgebrochen, über die Nationalstraße

N 245

geflogen und im nebenstehendem Gebüsch gelandet. Verletzt

wurde

niemand, weil gerade kein Fahrzeug vorbeikam. Aber fallende Turbinen

seien in Holland kein ungewöhnlicher Anblick - so ein

Beobachter.

In 2007 seien drei Anlagen zu Boden gegangen. »Een van de windmolens

langs de N 245 Alkmaar en Schagen staat er ontmand bij. Dinsdagvond

brak bij een van de molens sen 23 meter lang en 3.000 kilo wegend blad

af (kleine foto). Het gevaarte kwam in de berm naast de weg terecht.

Niemand raakte daarbij gewond.

Vestas,

fabrikant van de acht windturbines, heeft alle molens still

laten zetten. Volgens een woordvoerder is dit gebeurd uit voorzorg. Hoe

blad kon afbreken is niet duldelijk en wordt onderzocht. De molens zijn

eigendom von verschillende boeren«. De Telegraf 15. Mai 2008.

Eine

Zukunftsbranche wird erwachsen - sagt der Bundesverband

Solarwirtschaft BSW und möchte den Entscheidern

in der Politik seine Argumente für eine Fortsetzung der

EE-Förderungen schmackhaft machen. Die deutsche Solarindustrie

hätte sich in den vergangenen Jahren zunehmend zum

Wachstumsmotor

der deutschen Wirtschaft entwickelt und im Jahr 2006 beachtliche 4,9

Mrd. Euro umgesetzt und für 54.000 Menschen einen

zukunftsfähigen Arbeitsplatz angeboten - dies mit jeweils

steigender Tendenz. Der BSW sagt aber nicht, daß dieser

'Wachstumsmotor' von der Allgemeinheit hoch subventioniert wird.

Subventionieren bedeutet in einem staatlich gelenktem System,

daß

dem einen das gegeben wird, was dem anderen genommen wird. Ob damit ein

echtes Wachstum erzielt wird, darf bezweifelt werden.

Natürlich

entstehen Arbeitsplätze und Umsatz - aber mit welchem Ergebnis

für die elektrische Energieversorgung unseres Landes? Nun, es

sind

2 Mrd. Kilowattstunden Strom, entsprechend 0,3% der deutschen

Stromerzeugung (BMU, Entwicklung der erneuerbaren Energien im

Jahr 2006 in Deutschland). Mit Solarstrom, welcher in das allgemeine

Netz eingespeist wird, werden im Gegenzug keine Treibstoffe eingespart,

welche mittels den geschaffenen Arbeitsplätzen verbraucht

wurden.

Solarstrom substituiert keine Treibstoffe, sondern tritt in Form der

Tätigkeiten von Arbeitnehmern und Unternehmen als

zusätzlicher 'Verbraucher' dafür auf und

trägt so zur

allgemeinen Nachfrage- und Kostensteigerung auf dem Öl- und

Treibstoffmarkt in Erscheinung. Über die Menge der durch die

Solarwirtschaft verbrauchten Treibstoffe - sozusagen eine energetische

Bilanzierung - erfährt man vom Bundesumweltministerium nichts.

Eine

Zukunftsbranche wird erwachsen - sagt der Bundesverband

Solarwirtschaft BSW und möchte den Entscheidern

in der Politik seine Argumente für eine Fortsetzung der

EE-Förderungen schmackhaft machen. Die deutsche Solarindustrie

hätte sich in den vergangenen Jahren zunehmend zum

Wachstumsmotor

der deutschen Wirtschaft entwickelt und im Jahr 2006 beachtliche 4,9

Mrd. Euro umgesetzt und für 54.000 Menschen einen

zukunftsfähigen Arbeitsplatz angeboten - dies mit jeweils

steigender Tendenz. Der BSW sagt aber nicht, daß dieser

'Wachstumsmotor' von der Allgemeinheit hoch subventioniert wird.

Subventionieren bedeutet in einem staatlich gelenktem System,

daß

dem einen das gegeben wird, was dem anderen genommen wird. Ob damit ein

echtes Wachstum erzielt wird, darf bezweifelt werden.

Natürlich

entstehen Arbeitsplätze und Umsatz - aber mit welchem Ergebnis

für die elektrische Energieversorgung unseres Landes? Nun, es

sind

2 Mrd. Kilowattstunden Strom, entsprechend 0,3% der deutschen

Stromerzeugung (BMU, Entwicklung der erneuerbaren Energien im

Jahr 2006 in Deutschland). Mit Solarstrom, welcher in das allgemeine

Netz eingespeist wird, werden im Gegenzug keine Treibstoffe eingespart,

welche mittels den geschaffenen Arbeitsplätzen verbraucht

wurden.

Solarstrom substituiert keine Treibstoffe, sondern tritt in Form der

Tätigkeiten von Arbeitnehmern und Unternehmen als

zusätzlicher 'Verbraucher' dafür auf und

trägt so zur

allgemeinen Nachfrage- und Kostensteigerung auf dem Öl- und

Treibstoffmarkt in Erscheinung. Über die Menge der durch die

Solarwirtschaft verbrauchten Treibstoffe - sozusagen eine energetische

Bilanzierung - erfährt man vom Bundesumweltministerium nichts.

Arbeitsplätze in der Solarstromindustrie entwickeln und produzieren keine effizienten Gerätschaften, mit denen das Gros der Bevölkerung elektrische Energie sparen kann, sondern Gerätschaften, welche zu den ineffizientesten Stromerzeugern gehören, welche in das Netz einspeisen. Eben deshalb, weil sie so ineffizient funktionieren, müssen sie hoch subventioniert werden. Sie kämen sonst niemals auf den Markt. Der vielfach geäußerte Hinweis der Solarindustrie, die herkömmliche Energiewirtschaft würde sich ihr in den Weg stellen, weil sie die solare Konkurrenz fürchte, läßt sich getrost als Augenwischerei für das Volk abtun. Wäre es eine besonders rentable und zudem volkswirtschaftlich sinnvolle Form der elektrischen Energieerzeugung, dann wären große Kraftwerks- und Netzbetreiber längst umgestiegen. Die können schließlich auch rechnen. Und weil sie dies können, wissen sie auch um die Belastungen und Unmöglichkeiten, welche aus der solaren Stromerzeugung resultieren. Unmöglich ist z.B. die damit ununterbrochen sicherzustellende Stromversorgung für alle - an jedem Ort unserer Republik. Der BSW sollte mal erläutern, wie er sich seine Öffentlichkeitsarbeit und Dienstleistungen vorstellt, müßte er selber mit dem von ihm beworbenen Produkt 'Solarstrom' - anstelle Normalstrom - seine Existenz unter Beweis stellen. Fazit: Die Solarstromindustrie schafft zwar viele Arbeitsplätze (nebenbei: vergleichsweise relativ wenig Strom) und tritt so als forcierender Nachfrager in der Treibstoffwirtschaft auf. Mit ihr senkt unser Land keine Ölimporte, sondern steigert sie, wobei die Solarteure aller Dienstleistungsebenen sich als Additive des konventionellen Systems und nicht als Alternative entpuppen. Sie zählen und publizieren zwar die per Solarenergie produzierten Kilowattstunden, aber nicht die Kilowattstunden, welche sie in Form von Treibstoffen für Planungen, Produktionen, (De)Montagen, Reparaturen, Öffentlichkeitsarbeit und dergleichen unwiederbringlich verbrauchen. Der Clou ist nämlich, daß sich hierzulande keine Kilowattstunde Treibstoff (Diesel, Benzin) mittels einer Kilowattstunde Solarstrom substituieren läßt. Hinzu kommt prinzipiell, daß die EE-Branche, bezogen auf die Kilowattstunde Solarstrom, eine Unmenge an Ressourcen auf dem Rohstoffmarkt für Stahl, Aluminium, Edelmetalle etc. nachfragt - ebenfalls unwiederbringlich - und auch so die Importquote und die Preise antreibt. Vielleicht beginnt unsere Politik einmal darüber nachzudenken, wenn sie über weiterführende Subventionen für diese Form der Stromerzeugung berät.  Deutschland

ist vom 19. bis zum 30. Mai 2008

in Bonn Gastgeber der 9. UN-Naturschutzkonferenz, wobei es um die

biologische Vielfalt geht. Unter dem deutschen Vorsitz will die Die

Weltgemeinschaft Maßnahmen gegen die anhaltende

Naturzerstörung beraten. Die Zeit würde

drängen, denn

der rapide Verlust an biologischer Vielfalt soll bis zum Jahr 2010

wenigstens gebremst werden. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt

hatten dies einst beim Weltgipfel in Johannesburg beschlossen. So die Information aus dem BMU. Deutschland

ist vom 19. bis zum 30. Mai 2008

in Bonn Gastgeber der 9. UN-Naturschutzkonferenz, wobei es um die

biologische Vielfalt geht. Unter dem deutschen Vorsitz will die Die

Weltgemeinschaft Maßnahmen gegen die anhaltende

Naturzerstörung beraten. Die Zeit würde

drängen, denn

der rapide Verlust an biologischer Vielfalt soll bis zum Jahr 2010

wenigstens gebremst werden. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt

hatten dies einst beim Weltgipfel in Johannesburg beschlossen. So die Information aus dem BMU.In seiner Rede vor dem Bundestag legt Bundesumweltminister Gabriel Wert auf eine Reihe von Erfolgen. Beim Thema Schutzgebiete liege Deutschland bei 14 Prozent seiner Flächen. Zitat: »Einer der großen Erfolge dieser Koalition ist, dass wir es geschafft haben, dass 125.000 Hektar wertvolle Naturflächen in das Nationale Naturerbe aufgenommen werden, 100.000 Hektar in der ersten Tranche in diesem Jahr. 46.000 Hektar werden in der kommenden Woche in die Deutsche Bundesstiftung Umwelt eingebracht. Man kann also nicht behaupten, da täte sich nichts«. Aber auch hier, wie in anderen Bereichen der Politik, fehlt die Bilanzierung. Wieviel Flächen gingen unwiederbringlich verloren? Für die kommerzielle Stromerzeugung aus Wind-, Solar- und Biogasanlagen? Befinden wir uns nun in einer Phase des landschaftlichen 'Aufschwungs' oder sind es in Wirklichkeit doch nur Wortblasen? Über die gezielte Artenvernichtung in deutschen Landen informiert Klaus Hart aus Brasilien (Kanzlerin Angela Merkel weilt aktuell dort), profunder Kenner der ostdeutschen Naturschutzscene. Zu den vielen bestgehüteten Tabus der deutschen Naturschutzpolitik zählt die Tatsache, daß in Ostdeutschland vor 1989 aus den bekannten Gründen die Artenvielfalt erheblich höher war als in Westdeutschland - so der Berliner Journalist. Der international anerkannte Greifvogelexperte Dr. Michael Stubbe von der Universität Halle ... |

|

| 15.05.2008 | |

Gefahr

durch Windräder in Sichtweite unserer Häuser

- darauf weisen Anwohner hin, welche sich in einer landesweiten Aktion

einer 'Volksinitiative Windrad'

zusammengefunden haben. Ihre Forderungen sind

unmißverständlich an die Politik gerichtet:

Gefahr

durch Windräder in Sichtweite unserer Häuser

- darauf weisen Anwohner hin, welche sich in einer landesweiten Aktion

einer 'Volksinitiative Windrad'

zusammengefunden haben. Ihre Forderungen sind

unmißverständlich an die Politik gerichtet:

Die

Regierung in

Brandenburg plant Windeignungsgebiete von jetzt 225 auf 550

Quadratkilometer zu erweitern! Das sollte aufhorchen lassen.

Regierungsamtliche Planungen sind i.a. mit dem Willen der Durchsetzung

verbunden. Da gilt es hier, den Begriff "Windeignungsgebiet" zu

hinterfragen und zu definieren. Sind zu wenig Leute an der

Defintion dieses für jeden Landschaftsraum

unterschiedlich zu

beurteilenden Begriffes beteiligt, dann kommt schnell Willkür

auf.

Das hat die Vergangenheit des Windkraftausbaus in Deutschland gezeigt,

bei der die pekuniäre Sichtweise die Belange von Natur- und

Lebensräumen von Mensch und Tier

überwogen. Die Grenzen

der Belastbarkeit sind erreicht - sagen viele Brandenburger und haben

eine Volksinitiative in Gang gesetzt. Um von den Politikern des

Landtags überhaupt gehört zu werden,

benötigen sie

20.000 Unterschriften. Weil Windkraftanlagen einen monotonen

Dauerlärm verursachen, treten die Brandenburger mit folgenden

Begründungen an, welche aus vielen eigenen Beobachtungen und

Erfahrungen stammen:

Das Einbringen von Sachkunde hat in Planungsverfahren erhebliche Vorteile - insbesondere deswegen, weil politische Entscheidungsträger in vielfältiger Weise davon unberührt sind und sich auf ihre 'Lieblingsfachleute' berufen, denen Otto Normalbürger dann nichts entgegenhalten kann. Die Brandenburger richten daher gleichzeitig ihre Bitte an den DIN-Ausschuß "Schallausbreitung im Freien":

Die Brandenburger kennen aber auch bereits die Reaktion von Politik und Behörden: "Das wissen wir alles, sehen jedoch keinen Bandlungsbedarf". |

|

| 14.05.2008 | |

Menschen

besser vor Lärm von Windkraftanlagen schützen - Berlin:

(hib/KRO) Menschen

besser vor Lärm von Windkraftanlagen schützen - Berlin:

(hib/KRO) Besonders

lärmempfindliche Personengruppen sollen besser gegen von

Windkraftanlagen ausgehende Infraschallemissionen geschützt

werden. Dafür hat sich der Petitionsausschuss eingesetzt und

am

Mittwochmorgen die zugrundeliegende Eingabe einstimmig dem

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit

(BMU) überwiesen und den Fraktionen des Deutschen Bundestages

"zur

Kenntnis" gegeben. Die Petentin beklagt sich vor allem

darüber,

dass das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) sowie die hierauf

aufbauende Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA

Lärm) lediglich auf durchschnittlich lärmempfindliche

Personen abgestellt seien. Ihr Sohn sei Epileptiker und daher besonders

empfindlich gegenüber Einwirkungen der Schallwellen im

Infraschallbereich. Bei der vom Petitionsausschuss eingeleiteten

parlamentarischen Prüfung erklärte das BMU, dass die

Infraschallanteile, die von modernen Windenergieanlagen ausgehen,

gemäß einer Studie des Deutschen Naturschutzrings

(DNR)

deutlich unterhalb der Hörschwelle des Menschen und weit

unterhalb

der typischerweise in Fahrzeugen oder Maschinenräumen

aufgetretenen Schalldruckpegel lägen. Außerdem seien

Windkraftanlagen im Durchschnitt mindestens 500 Meter von Wohngebieten

entfernt; eine Belästigung vom Infraschall bei dort wohnenden

Menschen sei nicht zu erwarten. Trotzdem verfolge das BMU in engem

Kontakt mit dem Umweltbundesamt (UBA) intensiv den Fortgang der

Lärmwirkungsforschung, um auf neue wissenschaftliche

Erkenntnisse

rasch reagieren zu können. Laut einer ersten fachlichen

Einschätzung gebe es allerdings keine belastbaren

Rückschlüsse auf Infraschallwirkungen. Die Mitglieder

des

Petitionsausschusses hielten es jedoch für wichtig, die

Ergebnisse

der Lärmwirkungsforschung zur Einwirkung der von

Windkraftanlagen

ausgehenden Infraschallemissionen auf besonders

lärmempfindliche

Menschen auch in Zukunft genau zu verfolgen, um die entsprechenden

Gesetze rasch anpassen zu können. Im Übrigen wurde

die

Petition abgeschlossen.

Quelle:

http://www.bundestag.de/aktuell/hib/2008/2008_128/02 - hib-Meldung

128/2008 Datum: 07.05.2008. Anmerkung:

Lärm im

Infra-Bereich, was ist das? Was nicht sein darf, das kann auch nicht

sein! Ausnahmen von dieser Basta-Regel wurden nicht zugelassen und

Menschen hatten sich anzupassen, zu fügen oder

mußten eben

leiden. Das politische Ziel 'Energiewende' mittels regenerativen

Energieträgern hat absoluten Vorrang und genießt ein

ebensolches Privileg in der Landschaft. Niemand aus der

Stromverbraucherebene lechzte beim Aufkommen der Riesenpropeller in den

90er Jahren nach Klimaschutzstrom aus Windkraftanlagen. Aber

überall in deutschen Landen schossen

Bürgerinitiativen gegen

diese Anlagen zur Sichtbehinderung, des Lärms und der

Zerstörung des Orts- und Landschaftsbildes wie Pilze aus dem

Boden. Bei tausend Bürgerinitiativen gegen Windräder

hatte

einst Dieter Krämer vom Bundesverband

Landschaftsschutz das

Zählen aufgegeben. Aber die Politik schlug mit immer

stärkerer Wucht zu - wobei sich das

Erneuerbare-Energien-Gesetz

EEG mit zunehmender Regelungsdichte und als Mittel der Geldbeschaffung

als die wirksamste Methode hervortat. Das

EEG vom

31.03.2000 hatte noch 12

Paragraphen, das EEG vom 21.07.2004 hat bereits 21. Mit der wundersamen

Geldvermehrung per EEG stieg die Anzahl der Windkraftanlagen und ihrer

geldgetriebenen Betreiber und weite, zuvor stille Landschaften,

Außenbereiche und Ortsränder waren hilflos einem

neuen

Lärmpegel ausgeliefert. Mit der für viele

weitreichenden

Folge einer quasi-Enteignung ihrer nun vom WKA-Lärm

gestörten

Immobilie. Bürgerrechte - z.B. jenes auf

Gesundheit - fordert unsere politisch-soziologisch geschulte Elite

für das ferne Ausland. Zuhause werden

WKA-Lärmbeschwerden ignoriert, einem gestörten

Wahrnehmungsempfinden zugeordnet und Betroffene ihrem Leiden

überlassen. Insbesondere dann, wenn sich nicht

hörbarer

Lärm im tieffrequenten Bereich weiträumig ausbreitet.

Was man

nicht hört, das gibt es nicht, basta! Dafür hat man

als

Politiker schließlich seine Lobby

- und 'Institute', welche die zweckdienlichen Studien

anfertigen.

Um das Volk zu betören und um Leidgeplagte zu

belächeln oder

gar beschimpfen zu lassen.

Der

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV)

wirbt in

seiner aktuellen Rundmail für die "Woche der Sonne",

welche der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. vom 16. bis 25. Mai 2008

durchführen wird. Dessen Konzept gestaltet sich wie folgt: a)

Selbständige Veranstaltungen zum Thema Solarenergie von

Akteuren

in ihrer jeweiligen Heimatgemeinde, b) kostenlose Bereitstellung von

Infomaterialien und Unterstützung bei der Planung und

Öffentlichkeitsarbeit durch den Veranstalter, c) Pressearbeit

und

Auflistung von Veranstaltungen im Internet. Alle örtlichen

Akteure

erhalten umfangreiches Kampagnenmaterial wie Pressemappen,

Aktionszeitungen für Ausstellungen zum

Thema Solarstrom und

-wärme, Banner und Luftballons etc.

Der

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV)

wirbt in

seiner aktuellen Rundmail für die "Woche der Sonne",

welche der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. vom 16. bis 25. Mai 2008

durchführen wird. Dessen Konzept gestaltet sich wie folgt: a)

Selbständige Veranstaltungen zum Thema Solarenergie von

Akteuren

in ihrer jeweiligen Heimatgemeinde, b) kostenlose Bereitstellung von

Infomaterialien und Unterstützung bei der Planung und

Öffentlichkeitsarbeit durch den Veranstalter, c) Pressearbeit

und

Auflistung von Veranstaltungen im Internet. Alle örtlichen

Akteure

erhalten umfangreiches Kampagnenmaterial wie Pressemappen,

Aktionszeitungen für Ausstellungen zum

Thema Solarstrom und

-wärme, Banner und Luftballons etc. Über

1.000 Teilnehmer

hätten sich im vergangenen Jahr mit mehr als 1.600

Veranstaltungen

an der "Woche zur Sonne" beteiligt und 800.000 Zeitungen für

Solarwärme und Solarstrom verteilt, desgleichen mehr als 1.200

Plakatausstellungen in Rathäusern, Schulen oder Stadtfesten

präsentiert. Der Verband preist seine "Woche der Sonne" als

die

größte Solarkampagne in Deutschland. Mitmachen

können

alle, die sich für die Verbreitung von Solarenergie engagieren

wollen. Aufgerufen sind Handwerker, Kommunen, Solarinitiativen,

Agendagruppen, Energieberater, Architekten, Banken, Schulen und auch

Wirtschaftsförderer. Ein großer Solar-Event mit

Politikern

und Prominenten zu Beginn der Woche soll das Interesse der Medien und

bundesweite Aufmerksamkeiten wecken.

Der

SFV unterstützt diese "Woche zur Sonne" und ruft alle

Teilnehmer auf, seinen Flyer "100

Prozent Erneuerbare sind möglich" oder seinen

Energiesong "Hip-Hop

gegen den Klimawandel"

zu verteilen. Der Flyer enthält den Aufruf, sich über

die

Möglichkeiten eines 100-prozentigen Umstiegs auf Erneuerbare

Energien zu informieren und ihn in der Öffentlichkeit bei

jeder

Gelegenheit anzumahnen. In einem weiteren Beitrag wird laut SFV in

leicht verständlicher Form erläutert, wie man sich

die

Versorgung mit 100 Prozent Erneuerbaren Energien vorstellen kann.

Interessenten können diesen Flyer oder eine CD in

größeren Stückzahlen per Post zugesandt

bekommen.

Spenden gegen Quittung zur Weiterführung der Aktion werden

freudig

genommen.

Der

SFV weist auch alle Akteure darauf hin, an einer gut sichtbaren

Stelle in ihrer Stadt ein großes Transparent mit der

Aufschrift aufzuhängen: "100

%

Erneuerbare Energien gegen den Klimawandel".

Das SFV-Transparent würde bereits seit 8. Dezember an einer

verkehrsreichen Straßenkreuzung in Aachen hängen.

Was sagt einem energetisch

interessierten Beobachter

dieser ganze Aktionismus? Hier wird für den Verbrauch von

einer

Menge Energie geworben, welche eben nicht von der Sonne stammt, sondern

von Energieträgern wie Kohle, Gas, Treibstoffen

und Kernbrennstoffen. Kein Autofahrer würde das in

Aachen

hängende Transparent sehen, müßte er sein

Fahrzeug mit

Strom von der Solartankstelle betreiben und auch seine sonstigen

Aktivitäten bis zu 100% mit Solarenergie abdecken. Kein

Plakat,

keine Pressemappe und kein Flyer würde aus einer Druckmaschine

kommen, welche mit Solarstrom arbeiten müßte. Und

mit

Sicherheit könnte es die "Woche der Sonne" ohne Strom aus

konventionellen Kraftwerken und Treibstoffen aus Erdöl

überhaupt nicht geben. Was die Veranstalter mit ihrem

Schirmherrn,

dem Bundesumweltminsiter Gabriel für die

Öffentlichkeit als

"Woche der Sonne" deklarieren, ist schlicht nicht anderes als 100%

konventioneller Energieverbrauch in Sinne einer sonnigen

Geldwirtschaft. Mit Energiesparen hat das am wenigsten zu tun,

wesentlich mehr mit Geld ausgeben, um noch mehr knappe Rohstoffe

für dezentrale Ministromerzeugungsanlagen zu

verbrauchen.

Wie sich eine Dezentralisierung

der Stromversorgung auf den Ressourcenverbrauch auswirkt, das kann

jeder, der sich dafür interessiert, bereits im eigenen

Lebensumfeld registrieren. Beispiel Telefon: Dafür gab es

früher eine zentrale Stromversorgung in den

Fernmeldevermittlungsstellen. Und heute? Heute haben die meisten

weltweit ihr spezifisches Handy mit dem ebenso spezifischen

Netzladegerät - inzwischen millionen- oder gar milliardenfach.

Mit

welcher Haltbarkeistdauer?

Weiteres

Beispiel: Die mittels 230/400 Volt gestaltete zentrale

Stromversorgung in Haushalten, Büros, Gewerbe etc. existiert

zwar

immer noch - aber mit der Miniaturisierung elektronischer

Gerätsschaften hat so ziemlich jedes Einzelgerät auch

sein

spezielles Klein-Netzteil (Adapter) für 3 Volt, 5 Volt, 12

Volt,

19 Volt etc. mit ebensolchen Anschlußkabeln, wobei nur selten

das

eine zum anderen paßt. Haben Sie nicht auch schon schubladen-

oder kartonweise diese lästigen Dinger gelagert und suchen bei

Bedarf ebenso erfolglos nach dem richtigen Stecker oder dem richtigen

Netzadapter für das Handy, den Fotoappararat, den Laptop,

den Lautsprecher, den Scanner, Router, Modem,

Satellitenempfänger, Monitor, die externe Festplatte und

dergl.? Und

wie hoch ist für diese Form der Dezentralisierung der

Stromversorgung der

Ressourcenverbrauch? Wäre es da nicht effizienter,

würde

unsere Politik in Gebäuden neben der zentral üblichen

Netzspannung noch eine zentrale Kleinspannung für die

vielen Kleingeräte

- welche durchaus nützlich sein können -

mit

einheitlichen Steckverbindern vorschreiben? 'Ressourcen-

und klimafreundlicher' wäre dies allemal.

Zehn

Jahre Pause für den Klimawandel - titelt die Leipziger

Volkszeitung vom 3./4. Mai 2008 und läßt ihre Leser

wissen, daß es mit

Rekordtemperaturen in den nächsten zehn Jahren erst

einmal

Schluß ist. Zu diesem überraschenden Ergebnis seien

Klimaforscher des Kieler Leibniz-Instituts und des Hamburger

Max-Planck-Instituts gekommen. Sie nennen auch den Grund: eine

natürliche Klimaschwankung, die laut Studie den langfristigen

Erwärmungstrend im kommenden Jahrzehnt abmildern

würde. In

Deutschland könnte es gar kälter werden.

»Unser Modell

sagt voraus, dass in Mittel- und Nordeuropa die Temperaturen um ein

Zehntel Grad sinken«, läßt sich der

Klimaguru Mojib

Latif vernehmen. Daß die Erde gerade in eine

Kühlphase

eintritt, welche ca. zehn Jahre andauert, hätten auch

US-Forscher

belegt. Grund sei La Niña, die Gegenspielerin des

aufheizenden

El Niño.

Zehn

Jahre Pause für den Klimawandel - titelt die Leipziger

Volkszeitung vom 3./4. Mai 2008 und läßt ihre Leser

wissen, daß es mit

Rekordtemperaturen in den nächsten zehn Jahren erst

einmal

Schluß ist. Zu diesem überraschenden Ergebnis seien

Klimaforscher des Kieler Leibniz-Instituts und des Hamburger

Max-Planck-Instituts gekommen. Sie nennen auch den Grund: eine

natürliche Klimaschwankung, die laut Studie den langfristigen

Erwärmungstrend im kommenden Jahrzehnt abmildern

würde. In

Deutschland könnte es gar kälter werden.

»Unser Modell

sagt voraus, dass in Mittel- und Nordeuropa die Temperaturen um ein

Zehntel Grad sinken«, läßt sich der

Klimaguru Mojib

Latif vernehmen. Daß die Erde gerade in eine

Kühlphase

eintritt, welche ca. zehn Jahre andauert, hätten auch

US-Forscher

belegt. Grund sei La Niña, die Gegenspielerin des

aufheizenden

El Niño. »Welcher Politiker

hat

nun endlich den Mut, nicht nur die Wahrheit über die

permanente

Volksverdummung und Volksverhetzung auszusprechen, sondern zugleich

auch die notwendigen politischen Konsequenzen zu fordern? Es geht dabei

nicht nur um wirtschafts- und energiepolitische, sondern auch um

personelle Entscheidungen auf vielen Ebenen - von der UN (IPCC

liquidieren!) über Brüssel bis Berlin!« -

meint ein

Internetmailer dazu. Einen ausführlichen Bericht über

die

Pause im Treibhaus liefert die Frankfurter Rundschau FR-online.de

Die Heizung lahmt Hier

wird wieder einmal deutlich, wie unterschiedlich und

unvollständig das Wissen, der Glauben und das Tun diverser

Klimaforscher sind. Noch schlimmer ist es dann, wenn renommierte

Wissenschaftler(innen) wie z.B. Prof. Dr. Claudi Kemfert,

Umweltökonomin und Mitglied im Nachhaltigkeitsbeirat von

Baden-Württemberg auf unsicheren Thesen ihre Berechnungen

über die Kosten des Klimawandels aufbauen und das Volk

verängstigen.

Arme Bundesländer trifft

es am härtesten Wenn

sich Klimawissenschaftler weltweit über den Klimawandel nicht

einigen können, wie lassen sich dann regionale Folgen daraus

auf

einzelne deutsche Bundesländer aufteilen? Ganz einfach: Man

nehme

einen fiktiven Gesamtwert von 800 Milliarden Euro, verteile ihn auf

wirtschaftsstarke und wirtschaftsschwache Länder und

multipizere mit den vier Himmelsrichtungen - und schon

wissen unsere Politiker was sie zu tun oder zu lassen haben! Und

Heerscharen von Nachplapplern und Mitläufern aus Umwelt- und

Klimaschutzverbänden

blasen im Begleitmarsch die Angsttrompeten.

|

|

| 13.05.2008 | |

17

neue Kohlekraftwerke im Bau oder in der Planung - Berlin:

(hib/AS) Derzeit sind in Deutschland insgesamt an 17 Standorten

Kohlekraftwerke im Bau oder in der Planung. Diese Zahl geht aus einer

Antwort der Bundesregierung (16/9032) auf eine Kleine Anfrage von

Bündnis 90/Die Grünen (16/8554) über die

Zukunft der

Kohleverstromung hervor. Bei 15 der Kraftwerke handelt es sich um

Steinkohlekraftwerke, zwei der Kraftwerke sollen mit Braunkohle

betrieben werden. In ihrer Antwort gibt die Regierung keine Auskunft

darüber, wie hoch sie die durch den Bau von Kohlekraftwerken

verursachten CO2-Emissionen in den kommenden Jahren

einschätzt.

Zur Begründung heißt es, dass die

jährlichen Emissionen

durch die Vorgaben zum Emissionshandel begrenzt würden. An

anderen

Schadstoffen wurden durch die Kohleverstromung im Jahr 2006 von den

laufenden Kohlekraftwerken unter anderem 235.000 Tonnen Schwefeldioxid

(SO2) und 2,18 Tonnen Quecksilber ausgestoßen,

heißt es in

der Antwort weiter. 17

neue Kohlekraftwerke im Bau oder in der Planung - Berlin:

(hib/AS) Derzeit sind in Deutschland insgesamt an 17 Standorten

Kohlekraftwerke im Bau oder in der Planung. Diese Zahl geht aus einer

Antwort der Bundesregierung (16/9032) auf eine Kleine Anfrage von

Bündnis 90/Die Grünen (16/8554) über die

Zukunft der

Kohleverstromung hervor. Bei 15 der Kraftwerke handelt es sich um

Steinkohlekraftwerke, zwei der Kraftwerke sollen mit Braunkohle

betrieben werden. In ihrer Antwort gibt die Regierung keine Auskunft

darüber, wie hoch sie die durch den Bau von Kohlekraftwerken

verursachten CO2-Emissionen in den kommenden Jahren

einschätzt.

Zur Begründung heißt es, dass die

jährlichen Emissionen

durch die Vorgaben zum Emissionshandel begrenzt würden. An

anderen

Schadstoffen wurden durch die Kohleverstromung im Jahr 2006 von den

laufenden Kohlekraftwerken unter anderem 235.000 Tonnen Schwefeldioxid

(SO2) und 2,18 Tonnen Quecksilber ausgestoßen,

heißt es in

der Antwort weiter. In

einer Vorbemerkung zu ihrer Antwort erklärt die Regierung,

dass

sie "mit Nachdruck den intensiven Ausbau erneuerbarer Energien"

anstrebe. Dennoch werde "noch für lange Zeit" Strom zum

großen Teil aus fossilen Energieträgern erzeugt

werden

müssen, wobei moderne und hocheffiziente Kohlekraftwerke zum

Einsatz kommen würden. Der Einsatz fossiler

Energieträger, so

die Regierung, stehe nicht im Gegensatz zu einer ehrgeizigen

Klimaschutzpolitik. Die Grünen hatten in der Kleinen Anfrage

erklärt, dass die Stromerzeugung aus Braun- oder Steinkohle

mit

über 300 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr die

"bedeutendste

Quelle klimaschädlicher Emissionen" sei.

Anmerkung:

Erneuerbare

Energien, so wie die Grünen sie propagieren, sind im Gegensatz

zu

Kohlekraftwerken die bedeutendste Quelle für eine unsichere

Stromerzeugung und ohne die geschmähten Kraftwerke am Netz

nicht

funktionsfähig.  Im

März 2008 ereignete sich ein schwerer Arbeitsunfall

in einem Windpark in Zodel bei Görlitz. Zwei Kranfahrer wurden

schwer verletzt und der geschätzte Sachschaden

beträgt vier

Millionen Euro. Außer in der Lokalpresse wurde der Mantel des

Schweigens ausgebreitet. Da keine Meldung mehr erfolgte, wie es den

beiden Kranfahrern inzwischen geht, kann man nur hoffen, dass sie den

Unfall gut überstanden haben. Zur Unfallursache wird auch

beharrlich geschwiegen. An Unfalltag herrschte stark böiger

Wind

in Sachsen so auch im Raum Görlitz, was ich aus eigenem

Erleben

bestätigen kann. Wir werden die Ursache wahrscheinlich nicht

erfahren, weil nicht sein kann was nicht sein darf. Das berichtet ein

Internetmailer und verweist auf die Photogalerie in der Sächsischen

Zeitung online

Im

März 2008 ereignete sich ein schwerer Arbeitsunfall

in einem Windpark in Zodel bei Görlitz. Zwei Kranfahrer wurden

schwer verletzt und der geschätzte Sachschaden

beträgt vier

Millionen Euro. Außer in der Lokalpresse wurde der Mantel des

Schweigens ausgebreitet. Da keine Meldung mehr erfolgte, wie es den

beiden Kranfahrern inzwischen geht, kann man nur hoffen, dass sie den

Unfall gut überstanden haben. Zur Unfallursache wird auch

beharrlich geschwiegen. An Unfalltag herrschte stark böiger

Wind

in Sachsen so auch im Raum Görlitz, was ich aus eigenem

Erleben

bestätigen kann. Wir werden die Ursache wahrscheinlich nicht

erfahren, weil nicht sein kann was nicht sein darf. Das berichtet ein

Internetmailer und verweist auf die Photogalerie in der Sächsischen

Zeitung online |

|

| 12.05.2008 | |

Biodiversität

- so lautet eines der Schlagwörter aus dem Umweltministerium,

welches dann zugleich mit Naturschutz und nachhaltigem Landmanagement

Verbindung gebracht wird. Dabei sollen wir die Natur einfach Natur sein

lassen, den Luchs und den Wolf willkommen heißen und die

Bäume auch einmal solange wachsen lassen bis sie von selbst

umfallen. Erklärter Wille der Bundesregierung sei auch,

daß

wir mehr natürliche Entwicklung zulassen wollen - so der

Abteilungsleiter für Naturschutz

und nachhaltige

Naturnutzung im Bundesumweltministerium, Jochen

Flasbarth, zum 5.

Regionalforum

zur biologischen Vielfalt.

Biodiversität

- so lautet eines der Schlagwörter aus dem Umweltministerium,

welches dann zugleich mit Naturschutz und nachhaltigem Landmanagement

Verbindung gebracht wird. Dabei sollen wir die Natur einfach Natur sein

lassen, den Luchs und den Wolf willkommen heißen und die

Bäume auch einmal solange wachsen lassen bis sie von selbst

umfallen. Erklärter Wille der Bundesregierung sei auch,

daß

wir mehr natürliche Entwicklung zulassen wollen - so der

Abteilungsleiter für Naturschutz

und nachhaltige

Naturnutzung im Bundesumweltministerium, Jochen

Flasbarth, zum 5.

Regionalforum

zur biologischen Vielfalt. Der

Mann war vor seiner Ernennung in dieses

Amt durch den ehemaligen Umweltminsiter Jürgen Trittin

Präsident des

Natur- und Vogelschützerverbandes NABU und in dieser Funktion Kuratoriumsmitglied

für die Naturstrom AG und hat dazu beigetragen, eine ganz

bestimmte Spezies im Artenschutzprogramm des BMU zu fördern:

riesige Landschaftsmonster in Form von Windkraftanlagen, deren

Entwicklung gegenwärtig bis an die 200 m-Höhe

heranreicht.

Wölfe und Luchse werden sich gewiß nicht an ihnen

stören, aber andere Geschöpfe der Natur und

natürlich

auch viele Menschen. Die sind wohl am unwichtigsten.

Weiter Anmerkung eines Lesers:

Heute macht Jochen Flasbarth, früher NABU-Präsident,

im

Bundesumweltministerium als Abteilungsleiter auf

Biodiversität.

Vor einigen Jahren noch machte er genau das Gegenteil, er verkaufte

für den NABU "Naturstrom" aus Windkraftanlagen, die ganze

Landstriche der Biodiversität durch Vertreibungseffekt

beraubte,

zusammen mit den "üblichen Verdächtigen" der Branche,

u.a.

auch Monika Griefahn, die durch dreiste Fachkartenfälschungen

Platz für WKA an der niedersächsichen Küste

machte (Wie

eine Landschaft unter die Windräder gekommen ist

http://www.wattenrat.de/wind/wind01a.htm). Einzele Untergliederungen

des NABU auf regionaler Ebene gingen derweil mit Einwendungen gegen

diese Umweltmonster vor. Im "Naturschutz" tummeln sich heute viele

Schreibtischtäter, die aus der Umweltbewegung der siebziger

und

achtziger Jahre durch die entstandenen Polit-Connections auf

ähnliche Posten gehievt wurden. Auf der Strecke blieb der

Naturschutz in der Fläche, dafür boomt die Propaganda.

|

|